YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE

1984年。キーボードを含む5人編成。スウェーデン出身。8曲のうちボーカルが入っているのは2曲だけで、残りはインスト。典型的なギタリストのソロ作で、バンドとしてのまとまりやアンサンブルのうまさはそれほど意識していないように感じられる。ボーカルはジェフ・スコット・ソート。キーボードはシルバー・マウンテンのヤンス・ヨハンソン。ハードロックと言えばそうなのだが、そうしたジャンル分けはあまり意味をなさない。ギター以外の楽器は添え物。「ファー・ビヨンド・ザ・サン」収録。

MARCHING OUT

1985年。ギター・ソロが多いとはいえ、きちんとロックバンドの形態になった曲で占められた。ジェフ・スコット・ソート、ヤンス・ヨハンソンもそれぞれ個性を出して技術の応酬をしている。ドラムはヤンス・ヨハンソンの兄弟のアンダース・ヨハンソン。ギターとキーボードの掛け合いもここから。「アイ・アム・ア・ヴァイキング」収録。

TRILOGY

1986年。ボーカルがマーク・ボールズに交代。「ユー・ドント・リメンバー」のようなマイナー調のドラマチックな曲と、「ファイアー」のようなポップな曲が入り、作曲能力の高さを見せたアルバム。個々のメンバーの演奏能力も高い。「ライアー」「トリロジー・スーツOp.5」収録。

ODYSSEY

1988年。ボーカルがレインボーのジョー・リン・ターナーに交代。ヤンス・ヨハンソンのキーボードはこのアルバムが最も活躍している。ジョー・リン・ターナーはこれまでのボーカルと違い、ギターと対等に渡り歩いている。メンバーの序列が明確に順位づけられていたのが前3作で、今作はサウンド上、ギター、キーボード、ボーカルが鼎立している。オープニングの「ライジング・フォース」は代表曲。「ヘブン・トゥナイト」は高品質なポップス。

TRIAL BY FIRE

1989年。邦題「トライアル・バイ・ファイアー・ライヴ・イン・レニングラード」。ライブ盤。ジミ・ヘンドリクスの「スパニッシュ・キャッスル・マジック」をカバー。「レッド・ハウス」のフレーズも出てくる。ベートーベンの交響曲第五番の冒頭も弾いている。

ECLIPSE

1990年。メンバーを全員入れ替えて制作。ボーカルはマディソンのゲラン・エドマン。発売当時、「マザーレス・チャイルド」と「ディーモン・ドライヴァー」しかラジオでかからなかった。他の曲はこれまでになかったような曲も含まれているが、やや地味。クラシック色が薄れたという意味ではアメリカ寄りになっている。

FIRE&ICE

1992年。CD時代になって収録曲数が多くなった。ストリングスを使った曲が多いため、クラシック風に聞こえる曲が増えたと錯覚する。もちろんそれらの曲の中にもクラシック風の曲は存在するが、ストリングスが入ったオーソドックスなロックも多い。「ティーザー」のようなポップな増えないとアメリカで成功するのは難しいが、それ自体はアメリカのロックファンにこびることではない。「ノー・マーシー」収録。

THE SEVENTH SIGN

1993年。ボーカルがオブセッション、ラウドネスのマイク・ベセーラに交代。うまいボーカル。曲の平均水準は上がったか。「プリズナー・オブ・ユア・ラヴ」のサビはクラシックをモチーフにしている。版権は日本の音楽出版社。したがって日本盤ボーナス・トラックは存在しない。「クラッシュ・アンド・バーン」収録。

I CAN'T WAIT

1994年。プロレスラーの高田延彦のテーマを中心とする企画盤。新曲3曲、ライブ2曲。オープニング曲は「セブンス・サイン」に入っていればかなりの名盤になった。ライブのボーカルはマイク・ベセーラ。

MAGNUM OPUS

1995年。「大傑作」という意味のタイトルにしては従来通りの出来だ。ヴィヴァルディのフルート協奏曲「ごしきひわ」やモーツァルトの交響曲第25番ト短調の第一楽章を使用。ポップな曲が収録されなかったのは売ることに対する関心が下がったためか。キーボードが主張しなくなったのでギターの注目度も高まり、バンドというよりソロ作に近くなっている。「ファイア・イン・ザ・スカイ」収録。

INSPIRATION

1996年。カバー曲を集めたアルバム。カバーされているのはカンサス、ディープ・パープル、レインボー、ジミ・ヘンドリクス、UK、スコーピオンズ、ラッシュ。スコーピオンズはジミ・ヘンドリクスに影響を受けたウリ・ロートが弾く「カロンの渡し守」をやっている。ジミ・ヘンドリクスとリッチー・ブラックモア関連以外の曲はプログレッシブ・ロックに近いバンドから選曲されているのが興味を引く。ジェフ・スコット・ソート、マーク・ボールズ、ジョー・リン・ターナー、ヤンス・ヨハンソン参加。

FACING THE ANIMAL

1997年。ボーカルがマッツ・レビン、ドラムはコージー・パウエルに交代。ソロとキーボードのクラシック風フレーズに隠れているが、バックのギターの音は流行に影響されてかなり濁っている。コージー・パウエルのドラムは個々の音が強く響くのでギターとドラムがけんかをしているようだ。コージー・パウエルは金属系を叩きすぎている。「ブレイブハート」のギター・ソロはシン・リジーに近い。「アナザー・タイム」収録。インストはクラシックを用いている。

LIVE!!

1998年。ライブ盤。ブラジル公演。ボーカルはマッツ・レビン。レインボーの「バビロンの城門」、ディープ・パープルの「ピクチャーズ・オブ・ホーム」をカバーし、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」をギター・ソロでやっている。MCがほとんどなく、曲の演奏だけが進んでいくのでライブの臨場感に欠ける。

ALCHEMY

1999年。ボーカルはマーク・ボールズ。久しぶりの会心作。マーク・ボールズのボーカルは安定しており、これでもかというくらいにハイ・トーンを駆使する。曲もクラシックに大きく傾倒し、疾走感のある曲が多い。11分にわたる3部構成のインストは、ライブで定番だったインスト曲に変わりうる曲。日本盤ボーナス・トラックは不要だった。

WAR TO END ALL WARS

2000年。これでいいのかというくらい音質に問題がある。曲の質もやや落ちる。中ジャケもレベルが低く、前作と比べると総合的にかなり厳しい評価になる。イングヴェイ・マルムスティーンはベースも兼任。

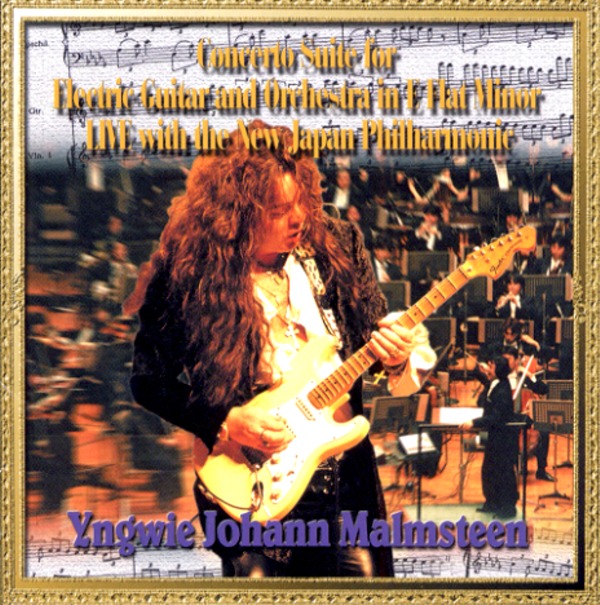

CONCERTO SUITE FOR ELECTRIC GUITAR AND ORCHESTRA IN E FLAT MINOR OP.1 MILLENNIUM

2002年。邦題「エレクトリック・ギターとオーケストラのための協奏組曲変ホ短調」。日本盤の解説はクラシック音楽評論家の黒田恭一氏が書いている。この解説は、ある程度クラシックの予備知識がないと分かりにくい。以下は解説の補足。この作品は協奏曲ではなく協奏組曲となっている。協奏曲の様式はバロック時代にヴィヴァルディが確立したというのが音楽史上の定まった評価である。通常、協奏曲は3楽章構成で、その3楽章が急-緩-急というテンポになっているのが定型だ。そうしたスタイルが協奏曲の定型となったのは、有名なバイオリン協奏曲集「四季」が大いに影響している。協奏曲には2種類あって、現在、一般的に知られている協奏曲は独奏楽器が1人の「ソロ・コンチェルト」だ。黒田氏のいう合奏協奏曲は、「ソロ・コンチェルト」ではなく「コンチェルト・グロッソ」という。オーケストラと相対する演奏家が1人であれば「ソロ・コンチェルト」、複数であれば「コンチェルト・グロッソ」という。ヴィヴァルディが活躍したバロック時代は、イタリアがクラシック音楽の中心地であり、イタリア出身のニュー・トロールスが「コンチェルト・グロッソ」という名盤を出している。ニュー・トロールスの場合、オーケストラと共演する合奏団は、ニュー・トロールスというロックバンドそのものである。黒田氏はこの作品を「ロマン派的」であるとしているが、その理由は2つある。1つ目は協奏曲のスタイルを守らずに協奏組曲としていることだ。ロマン派とそれ以前の古典派までの音楽の大きな違いは、定まった様式の中での芸術性を追求するのか、それとも作曲者の楽想を重視し様式を超越した芸術性を追求するのか、という点である。様式の中で芸術性を極めたのがバッハ、モーツァルトであり、様式を超越した究極の芸術を実現したのがベートーヴェン、ワーグナーであるが、様式の超越、つまり様式を破って音楽としての芸術的可能性を広げたのがベートーヴェンの交響曲第九番「合唱付き」だ。ベートーヴェンの生涯の前半は古典派、後半はロマン派とされるが、この4人が音楽史上で巨大な評価を得ているのは、時代の節目を作ったり、芸術上の最高点に到達した(と評価された)りしたからである。ベートーベンの場合、自らの音楽芸術をより理想的に表現しうるスタイルを求め、結果として交響曲に合唱団を導入し、楽章の緩急も入れ替えている。このアルバムでも通常合唱が入らない協奏曲に合唱団が使われている。全3曲という協奏曲形式もとっておらず、十数曲もある曲をそれぞれ楽章と呼べるのかどうかも疑問だ。急-緩-急のスタイルを論じること自体できない。2つ目は、独奏楽器であるエレクトリック・ギターが技術誇示的であることだ。技術は表現の手段であって目的ではないが、ロマン派ではパガニーニやサラサーテ、リストをはじめとする超絶技巧の奏者が多く登場し、音楽の美しさを追求するよりも演奏技術を見せ物とする曲が出てきた。それはクラシック音楽の発展を担う階級が、フランス革命などの市民革命によって教会や宮廷といった宗教、貴族階級から労働者を中心とする市民階級に移り、概して教養の低い市民の興味が音楽的芸術性から見た目の過激さに移ったからである。イングヴェイ・マルムスティーンが毎回アルバムの謝意にヴィヴァルディ、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンとともにパガニーニが入っているのは自らの音楽的ルーツを正確に把握していることの証で、このアルバムは、そのルーツがそのまま音やスタイルとして表れている。

ATTACK!!

2002年。ボーカルはレインボーのドゥギー・ホワイト。「フリーダム・イズント・フリー」はイングヴェイ・マルムスティーンがリード・ボーカルをとる。なかなかうまいというレベルではなく本職ボーカルよりうまいこともある。白人R&Bボーカルとしても通用する。曲は過去のフレーズの使い回しが目立つ。「エア」はバッハのG線上のアリア。

UNLEASH THE FURY

2005年。前作の路線。サウンドも変わらないが、ほかにこのサウンドを再現しうるアーティストは存在せず、安易に追随すると追随した方が笑われる状況では、アルバムの評価が低くなりようがない。ロックンロールやブルース、ヘビーメタルでは、同じようなサウンドを続けることが評価の対象になることがある。進化や新しい挑戦に価値を置くと、イングヴェイ・マルムスティーンのようなサウンドはあまり評価されないかもしれないが、誰もまねできないサウンドを確立して、それを踏襲し続けるヘビーメタルのアーティストはそう多くない。

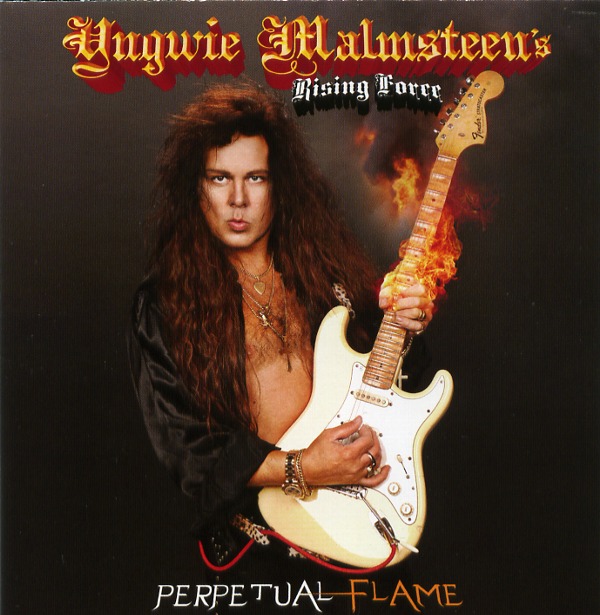

PERPETUAL FLAME

2008年。ボーカルがジューダス・プリースト、アイスド・アースのティム・リッパー・オーウェンズに交代。前半は5分程度のヘビーメタル、後半はギター・ソロを重視した曲となっている。7、8曲目は連続してインスト曲となり、9曲目はイングヴェイ・マルムスティーンがボーカルをとり、10曲目は8分を超える。バンドサウンドとソロアルバムという構成は分かりやすい。「レッド・デヴィル」は最も聞きやすいが、ポップな印象は受けない。イングヴェイ・マルムスティーンはポップな曲も素晴らしい曲が書けるので、期待したいところだ。

ANGELS OF LOVE

2009年。

RELENTLESS

2010年。

SPELLBOUND

2012年。