SYMPHONY X

1994年。キーボードとギターを中心とする展開の多いヘビーメタル。ボーカルはやや弱い。中心人物とされているギターのマイケル・ロメオは、プログレッシブ・ロックの影響を受けており、クラシックではバッハ、モーツァルト、ドビュッシー、シェーンベルクの影響を受けているという。この当時はクラシックからの影響をうかがわせるバンドがヨーロッパに集中していたため、アメリカから登場したことは大きな話題になった。キーボードは弦楽器の持続音よりもチェンバロの減衰音が多く使われる。したがって、いわゆるシンフォニック・ロックのような厚みよりも、バンドサウンドの緊張感の方が大きい。デビュー時のプロモーションは「マスカレード」が使われていた。

THE DAMNATION GAME

1995年。ボーカルがラッセル・アレンに交代。一時のドリーム・シアターの追随バンドのように、凝りすぎて分かりにくいところがある。「ウィスパーズ」はいい曲だ。

THE DIVINE WINGS OF TRAGEDY

1996年。前作から大きく飛躍。20分以上あるアルバムタイトル曲はホルストの「惑星」を使用している。メロディーがあか抜けている。「アウト・オブ・ジ・アッシズ」収録。

TWILIGHT IN OLYMPUS

1998年。前作と同路線。今回はどの曲もそれなりで、際だつ曲はない。「ソナタ」でベートーベンのピアノ・ソナタ「悲愴」を使用。

PRELUDE TO THE MILLENNIUM

1998年。邦題「プレリュード・トゥ・ザ・ミレニアム~シンフォニー・エックス・ベスト!!~」。ベスト盤。

V - THE NEW MYTHOLOGY SUITE

2000年。邦題「V(ファイブ)-新・神話組曲」。コンセプト盤なので1曲目から9曲目までがつながっている。これまでで最もクラシック風の作りで、メロディーも流麗、音も管弦楽的だ。イントロはヴェルディのレクイエムを使用。「光から闇へ」は原題が「The Death Of Balance/Lacrymosa」となっており、ここでモーツァルトのレクイエムが使われている。レクイエムはモーツァルトの生涯最後の作品で、未完成のまま絶筆しているが、作曲された最後の部分がレクイエムの中の「ラクリモーサ」である。

LIVE ON THE EDGE OF FOREVER

2001年。邦題「ライヴ!!イン・ヨーロッパ2000-2001」。2枚組ライブ盤。

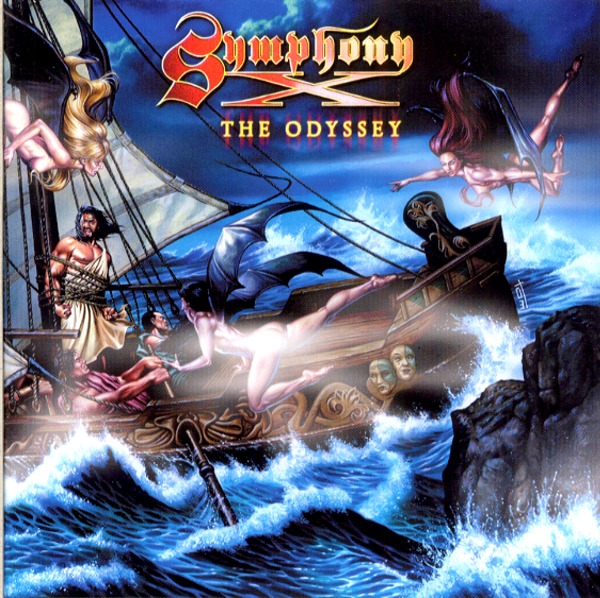

THE ODYSSEY

2002年。「ザ・ディヴァイン・ウィングス・オブ・トラジディ」と同じ作風。「ジ・オデッセイ」は7部構成、24分。大作であったり、コンセプトがあったりすると大仰なサウンドになる傾向がある。「マスカレード」はデビュー盤の再録音。

PARADISE LOST

2007年。ミルトンの「失楽園」をテーマにしている。シンフォニー・エックスはアメリカ出身であってもヨーロッパでの人気が高く、アメリカではむしろ無名である。マノウォーにしろキャメロットにしろ、ヨーロッパの歴史や古典に題材を求めるバンドは、アメリカ人との接点が薄すぎて支持されにくい。伝統や過去に目を向けるにしても、西部開拓のカウボーイ的世界を描いた方が受けがよく、アイスド・アースのような南北戦争やW.A.S.P.のような先住民虐殺は厳しい。今回のアルバムも「失楽園」の世界を現代に置き換えるといった読み替えはしていないので、アメリカで売れない要素がそろっているにもかかわらず、初の全米チャート入りを記録した。ヨーロッパ型ヘビーメタルとして高いレベルの出来だ。組曲や長大な曲がなく、曲がそれぞれ5分から9分程度で独立している。メロディーや曲の構成が自然で、プログレッシブ・ヘビーメタルにありがちな強引さや唐突さがほとんど感じられない。「ザ・ウォールズ・オブ・バビロン」はすばらしい。

ICONOCLAST

2011年。2枚組。収録曲の歌詞から読み取ると、機械、あるいは人工知能のようなものを非人間的なものと捉え、それらが人間を支配するようになることの恐怖をテーマとしている。人間を理性的で主体的な存在とし、機械を悪魔のように対置する考え方はありふれており、歌詞の解釈をことさらに考えなければならないような深みはない。2010年代に入ってからは、80年代的過剰さを凝縮したような演奏やボーカルは珍しくなっているが、そのようなサウンドのバンドとしては健闘している。「バスターズ・オブ・サ・マシーン」はロニー・ジェイムス・ディオ風の歌い方。2枚組で83分弱という長さは、必然性が弱い。

UNDERWORLD

2015年。ダンテの「新曲」をテーマとしている。アルバム全体のテーマを過去の著名な文学作品や神話から得るのは、ヘビーメタルでは頻繁にあることだが、社会との接点を欠くことと権威主義であることから、1回限りにしておく方が賢明だ。前作と異なり、ボーカルは力まない歌い方だ。この歌い方や、比較的軽めの演奏がダンテの「神曲」のイメージに合っているのかどうかは否定的な意見もあるだろう。次作以降も、作曲そのものより作曲の足がかりとなる題材が、アルバムの出来に影響してくる。ダンテの「曲」だからアルバムもそれなりに質が高いということにはならない。