MARRY ME

2007年。ほとんどの楽器を自ら演奏し、バンドサウンドを基本とする室内楽的な曲調となっている。アルバムの前半は。ギターやキーボードと根本的に演奏法が異なる弦楽器等を他のアーティストが演奏している。自宅で録音を完結しようと思えばできる曲を、あえて楽器を演奏してアナログの感覚を残したようなサウンド。ボーカルも周囲数人に聞かせているような、抑制的な歌い方だ。ピアノはデヴィッド・ボウイのアルバムで有名なマイク・ガーソンが弾いており、「ウィ・プット・ア・パール・イン・ザ・グラウンド」は単独で作曲もしている。日本盤は2011年発売。

ACTOR

2009年。アルバムの前半はハードなギターがあったりドラムが強調されたりしてロックバンドが演奏しているかのような曲が続く。バンド部分はセイント・ヴィンセントがドラム以外の大部分を自ら演奏しているようだ。ストリングス、管楽器は実際の楽器を用い、シンセサイザーで代用していない。ドラムがない部分が多い曲や映画のサウンドトラックのような曲があり、バンドサウンドと室内楽風サウンドを折衷したような曲も多い。シンガー・ソングライターとしては、軸足を一定させていないことは挑戦的だ。「ザ」が付くだけのタイトルが多い。

STRANGE MERCY

2011年。ビョークがロックをやっているような曲で始まる。2曲目以降の歌い方はミューズ等を思わせる。ギター、ドラム、シンセサイザーを基本とし、ベースをシンセサイザーで代用する。ギターは音質を加工され、古風なシンセサイザーとともに時折大きな不協和音を響かせる。このアルバムは、ボーカルとギターがそれぞれ補完関係にある。ボーカルは個人的で内省的な歌詞を西洋人の感情表出の慣例にのっとって歌い、文化的に抑圧された感情をギターが厚い音で解放する。ギターがセイント・ヴィンセントのもう一つの声の役割を果たし、単なる伴奏楽器ではなくなっている。破壊衝動をボーカルとともに解放する男性アーティストは無数に存在し、女性でもいくらか存在するが、ボーカルとギターを対比的に扱い、二つの感情を同時に表現するアーティストはこれまでほとんどいなかっただろう。このアルバムで日本デビュー。

LOVE THIS GIANT/DAVID BYRNE AND ST.VINCENT

2012年。トーキング・ヘッズのデイヴィッド・バーンと協演。

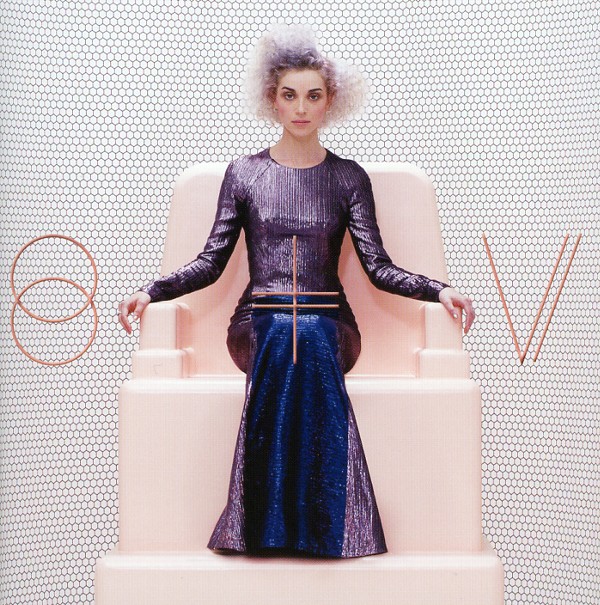

SAINT VINCENT

2014年。アップテンポで前向きなメロディーが多くなった。全体的にサウンドが整えられ、リズムも以前より強調され、幅広い聞き手にアピールしうる。「ストレンジ・マーシー」を明るい方向に持っていった。セイント・ヴィンセントはボーカルとギターに専念しており、ボーカルはアラニス・モリセットからビョーク、ケイト・ブッシュ風まで変幻する。最初の3曲でボーカルとギターの多様さを全開させている。「ストレンジ・マーシー」を受けて、ギターを弾く女性ボーカルの表現の幅をさらに広げた。

MASSEDUCTION

2017年。邦題「マスセダクション」。「マスセダクション」は造語。リズムは事前にプログラミングされたエレクトロビートを使う。これまでのアルバムよりもギターやシンセサイザーに整合感が伴う曲が多い。「シュガーボーイ」「ニューヨーク」では久しぶりにボーカルハーモニーを整えた。「フィア・ザ・フューチャー」では恐怖を音で表現しようとするものの、2分半で終わるため差し迫った恐さを感じない。12曲のうち5曲はプロデューサー等と共作している。「ピルズ」はカマシ・ワシントンがサックスで参加。日本盤ボーナストラックの「政権腐敗」はアルバムタイトル曲の演奏のまま。日本人が原曲とは異なる日本語の歌詞を歌う。カルチャー・クラブの「戦争のうた」のような珍妙さがある。