FRIGHT NIGHT

1989年。ギターがボーカルを兼任する3人編成。中心人物はボーカル兼ギターのティモ・トルキ。ヨーロッパ人らしいヘビーメタル。ボーカルはうまいとは言えない。速弾きがなければ注目されなかった。

TWILIGHT TIME

1993年。キーボード奏者が正式メンバーとなり4人編成になった。作曲とボーカルが圧倒的に向上している。すなわちティモ・トルキの実力が大幅に上がっており、同時にこのバンドはティモ・トルキ1人で持っているバンドとなっている。声域も広がった。「ハンズ・オブ・タイム」収録。「アウト・オブ・ザ・シャドウズ」もいい曲。このアルバムで日本デビュー。

DREAMSPACE

1994年。曲がバラエティに富んできた。普通の構成ではない曲がたくさんある。プログレッシブ・ロックというほどではないが編曲に意識を割いている。「チェイシング・シャドウズ」「ウィー・アー・ザ・フューチャー」「ウィングス・オブ・トゥモロウ」収録。

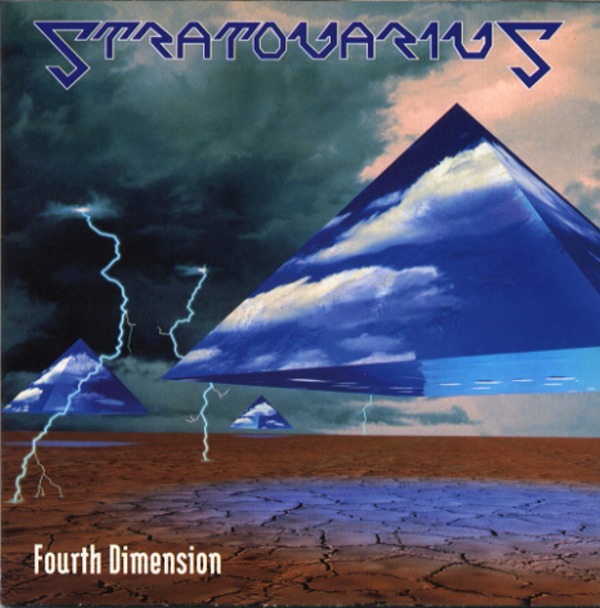

FOURTH DIMENSION

1995年。専任ボーカルのティモ・コティペルトを入れて5人編成になった。ティモ・コティペルトは、ヘビーメタル、ハードロックにしては力強さを感じさせる歌い方ではなく、抜群の歌唱力とはいいにくい。「トワイライト・シンフォニー」のとってつけたような弦楽器はイングヴェイ・マルムスティーンを想起させやすいので危険だ。イングヴェイ・マルムスティーンはすばらしいが、イングヴェイ・マルムスティーンと比較されることは不名誉と認識すべきだ。「アゲインスト・ザ・ウィンド」「ディスタント・スカイズ」収録。「030366」はなくてもよい。

EPISODE

1996年。ドラムにヨルグ・マイケル、キーボードにヤンス・ヨハンソンが加入。ティモ・トルキ以外にオリジナル・メンバーがいなくなった。ドイツのバンドのような重さを伴わない、キーボード入りヘビー・メタルとして個性を確立。「ファーザー・タイム」「ウィル・ザ・サン・ライズ」「トゥモロウ」収録。

FATHER TIME

1996年。「エピソード」の先行シングル。「ファーザー・タイム」とはヨーロッパではなじみの深い「時の翁」のことで、ヨーロッパのバンドのジャケットに描かれる砂時計を持った老人はほぼすべて時の翁、すなわち人間ではなく神の存在である。絵画史において砂時計は時の翁のアトリビュート。「フューチャー・ショック’96」は「ドリームスペース」のオープニング曲を現メンバーで再録音。「キル・ザ・キング」はレインボーのカバー。

WILL THE SUN RISE?

1996年。ミニとはいえ初の公式ライブ盤。

VISIONS

1997年。前作と変わらず。ヤンス・ヨハンソンはスタイルを変えない。曲が粒揃い。ボーカルの単調さが逆に目立つ。「ブラック・ダイアモンド」「キッス・オブ・ジューダス」収録。

BLACK DIAMOND

1997年。先行シングル。

THE PAST AND NOW

1997年。ベスト盤のようなもの。

VISIONS OF EUROPE

1998年。2枚組ライブ盤。

DESTINY

1998年。アルバムの最初と最後が長い曲。1、2曲目はイントロで少年合唱(もしくは斉唱)を用いている。前作はいささか空想的だった歌詞が現実路線に戻っている。コーラスに少年合唱団を使うのは新たな試みとして成功している。名盤。

SOS

1998年。先行シングル。スコーピオンズの「ブラックアウト」のカバー収録。

INFINITE

2000年。ジャケットはアイアン・メイデンを担当したことがあるディレク・リッグス。初めてヤンス・ヨハンソンが作った曲が入った。サウンドに新たな変化を見いだしにくい作品。期待通りとも言う。「ハンティング・ハイ・アンド・ロウ」「フリーダム」収録。

HUNTING HIGH AND LOW

2000年。シングル盤。「ネオン・ライト・チャイルド」はバラード。ボーカルの高音が苦しい。

A MILLION LIGHT YEARS AWAY

2000年。シングル。ライブ2曲含む。

14 DIAMONDS BEST OF STRATOVARIUS

2000年。ベスト盤。新曲等はない。

INTERMISSION

2001年。カバー、ボーナス・トラック、ライブを収録した企画盤。

EAGLEHEART

2002年。先行シングル。

ELEMENTS PT.1

2003年。世界で最初の高名な職業音楽評論家であるエドゥアルド・ハンスリックは「音楽の芸術的な美しさは、作曲者、または演奏者の感情移入がどれだけ曲に乗り移っているかではなく、五線譜上の音符の羅列の中に存在する。つまり、素晴らしい音楽とは、曲のタイトルや作り手の思い入れに関係なく、曲そのものが芸術的なものである」という。ロマン派音楽の隆盛を前提として、19世紀中期に出てきたこの考え方は、ヘビーメタルの世界に限らず、様々な音楽にも存在する比較的ポピュラーな価値観だ。一方で、この価値観は、「作曲者の内面をどれだけ曲に反映させているか」という価値観と等しい位置にあることは当然で、どちらが正しいというものではない。このアルバムは、ティモ・トルキの精神状態が曲の暗さや重さに表れており、従来のスピーディな曲は少ない。クラシカル、スピーディといった表面的な特徴以外のところにすごみを感じる。

ELEMENTS PT.2

2003年。前作の続編。全曲をティモ・トルキが作曲し、バンドの体裁としてはティモ・トルキの個人バンドになっている。個人が必要に応じてミュージシャンを集め、メンバーを固定しないでアルバムを出し続ける手法、いわゆるティン・パン・アレー・コンフェクショナリーが90年代後半以降北欧で流行しているが、このアルバムもそうした手法で作っているのではないか。集めたミュージシャンが偶然これまでと同じであっただけで、バンドとして一緒にやっていく必然性の薄い内容だ。デイビッド・カヴァーデイルやオジー・オズボーン、イングヴェイ・マルムスティーン同様、バンドのメンバーは、音楽上の目的を同じくする者ではなく、都合の一致した者同士である。アルバムの性格としては、ソロ・アルバムとあまり変わらない。歌詞は自己分析と前向きな決意が多く、その決意が大きい曲ではこれまでのスピーディーな曲になっている。それぞれの曲で歌詞とサウンドに必然性があり、サウンドだけを聞いて理解できるようなアルバムではないことが分かる。日本盤ボーナストラックはヤンス・ヨハンソンの曲で、コーラスはクラシックの声楽のような厚さ。

I WALK TO MY OWN SONG

2003年。シングル盤。

STRATOVARIUS

2005年。ボーカルの歌唱力が向上し、これまでとは格段に違う。曲調はこれまでと同様の曲もあるが、90年代半ばから後半にかけてのスピーディーな曲は少なくなった。この傾向は「エレメンツ・パート1」も同じで、このアルバムではギターやキーボードが演奏技術を競うことも抑え気味になっている。オープニング曲の「マニアック・ダンス」は覚えやすくインパクトのあるイントロで、ボーカルも力強さがある。これで表現に幅が生まれ、一本調子が改善される。

NEW ERA/REVOLUTION RENAISSANCE

2008年。ストラトヴァリウスは解散し、ギターのティモ・トルキはレヴォリューション・ルネッサンスを結成。このアルバムはボーカルが不定で、ベース、ドラム、キーボードは全曲をそれぞれ同一のミュージシャンが演奏している。ボーカルはエドガイのトビアス・サメットが2曲、元ハロウィンのマイケル・キスクが5曲、元サンダーストーンのパシ・ランタネンが3曲を担当している。従来のストラトヴァリウス型、すなわちメロディアスでスピーディーな曲はトビアス・サメットが歌う曲だけだ。ギターやキーボードがソロをとる曲はほとんどなく、これも事実上ティモ・トルキのソロアルバムとなっている。

AGE OF AQUARIUS/REVOLUTION RENAISSANCE

2009年。バンドメンバーを固定し、キーボード奏者を含む5人編成とした。作曲は主にティモ・トルキ、作詞はボーカルガス・モンサントとドラムのブルーノ・アグラが担当している。ドラムはオーケストラ編曲ができることを評価されており、「イクシオンズ・ホイール」「ハート・オブ・オール」「主よ、憐れみたまえ」などはオーケストラのサウンドがキーボードよりもはるかに目立つ。前作に比べギターソロが増えており、ティモ・トルキが自分のしたいことを存分に実現させている。「イントゥ・ザ・フューチャー」はリコーダー風の音が郷愁を呼ぶ。日本盤ボーナストラックはオーケストラ編曲とギターソロが中心。

POLARIS

2009年。再結成。ギターのティモ・トルキは不在。ボーカルのティモ・コティペルト、キーボードのヤンス・ヨハンソン、ドラムのヨルグ・マイケルはいるので、ストラトヴァリウスを名乗っても違和感はそれほどない。作曲はヤンス・ヨハンソン、ティモ・コティペルト、ベースの3人が中心。ギターがあまり目立たないが、サウンドは従来のストラトヴァリウスと同じ。予想されたとおりのサウンドと言える。次作以降がポイントだ。

TRINITY/REVOLUTION RENAISSANCE

2010年。

ELYSIUM

2011年。9曲のうち2曲をヤンス・ヨハンソン、1曲をベースのラウリ・ポラー、残りの6曲をボーカルのティモ・コティペルトとマティアス・クピアイネンが共作している。ティモ・コティペルトとマティアス・クピアイネンの曲は従来のストラトヴァリウスのようなサウンド。過去にティモ・トルキが作った鋳型をうまく利用している。最後のアルバムタイトル曲は18分あり、部分の分かれ目は比較的分かりやすい。終盤はいいメロディーだ。

NEMESIS

2013年。ドラムが交代。適度にエレクトロニクスを取り入れているがリズムを担うところまではいかず、キーボードの変奏の一種として機能している。曲の多くをギターのマティアス・クピアイネンが作り、プロデュースもしているため、マティアス・クピアイネンが中心人物となった。マティアス・クピアイネンはエレクトロ時代のシンセサイザーの使い方や音の作り方を学んだようで、編集主体のキーボードサウンドになっている。従来のストラトヴァリウスにあったキーボードソロでは、以前と同じように鍵盤楽器を弾く音として入っており、伴奏としてのシンセサイザーとソロとしてのシンセサイザーをうまく区別している。「アンブレイカブル」「ハルシオン・デイズ」「ワン・マスト・フォール」は新しいストラトヴァリウスの曲を示している。「イフ・ザ・ストーリー・イズ・オーヴァー」はバラード。日本盤ボーナストラックの「キル・イット・ウィズ・ファイア」はヤンス・ヨハンソンのクラシックに対するコンプレックスが表れており、ストラトヴァリウスがアルバム本体の収録曲としなかったことはいい判断だ。