LONESOME CROW

1972年。邦題「恐怖の蠍団」。ハード・ロックというよりはテン・イヤーズ・アフターやサンタナのようなギター中心のロック。「リーブ・ミー」は「ソールズベリー」のころのユーライア・ヒープの雰囲気。プログレッシブ・ロックに近いとよく言われるが、そんなに構えたことをしているわけではなく、かといって他のバンドに追随しているわけでもなく、次作以降に見られる沈思なサウンドを飾ることなくやっている。1曲目の「狂った蠍団」からマイケル・シェンカーのギターが泣きまくる。

FLY TO THE RAINBOW

1974年。邦題「電撃の蠍団」。ギターのマイケル・シェンカーが脱け、ウリ・ジョン・ロートが加入。「フライ・ピープル・フライ」のウリ・ジョン・ロートのギターはこれでもかというほど泣かせているが、作曲したのはマイケル・シェンカー。イギリスのプログレッシブ・ロックに影響を受けているのは否定できないところだろう。このアルバムを聞くと随所でオランダのアース&ファイアを思い出す。「スピーディーズ・カミング」「フライ・トゥ・ザ・レインボウ」収録。

IN TRANCE

1975年。邦題「復讐の蠍団」。リード・ギターとリズム・ギターという役割分担は当時からあったのかどうか知らないが、後のジューダス・プリーストやシン・リジーのようなツイン・リードギターの応酬が好きな人は楽しめる。「イン・トランス」の構成力はすばらしい。終始ギターが前面に出ているが、曲のよさでも十分通用するバンド。

VIRGIN KILLER

1976年。邦題「狂熱の蠍団」。「ヘル・キャット」はジミ・ヘンドリクスの影響が強く出た曲だ。アルバムの中でも浮いている。「クライング・デイズ」ではくどさも気になり始める。アメリカでは「蠍魔宮」がヒットしたころに再発され、全米37位。現在はメンバー写真のジャケットで流通している。

VIRGIN KILLER

1976年。現在はこのジャケットが正式なデザインとなっている。

TAKEN BY FORCE

1977年。邦題「暴虐の蠍団」。ウリ・ジョン・ロート在籍時の最後のスタジオ盤。「空を燃やせ」「カロンの渡し守」「暴虐のハード・ロッカー」と名曲が並び、初期の傑作とされる。

TOKYO TAPES

1978年。邦題「蠍団爆発」。スタジオ盤を含めたアルバムの中でも最高傑作とされる。安定した演奏技術で名曲群を堪能することができる。「荒城の月」収録。

LOVEDRIVE

1979年。ウリ・ジョン・ロートが抜け、ギターにマティアス・ヤプス加入。「アナザー・ピース・オブ・ミート」「コースト・トゥ・コースト」「ラブドライブ」はマイケル・シェンカーがギターを弾いている。ウリ・ジョン・ロートのような太い音のチョーキングがなくなったが、ハード・ロックとしては名作。アメリカで初めてヒットした。「瞑想のレゲエ」は気にならない。「免罪の日」収録。全米55位。

BEST OF SCORPIONS

1979年。ベスト盤。全米180位。

ANIMAL MAGNETISM

1980年。邦題「電獣」。スコーピオンズのアルバムとしては地味。バラードでもなくハードでもなく、かといって盛り上がるわけでもない、という曲が多い。ライブの定番「ズー(背徳の街角)」収録。全米52位、100万枚。

BLACKOUT

1982年。邦題「蠍魔宮」。「ブラックアウト」はバンドの代表曲。ハードさと質の高さを両立した曲が3曲もある。アメリカを意識した分かりやすいタイトルが多い。A面の流れはヘビーメタル・アルバムの見本。「ユー・ギブ・ミー・オール・アイ・ニード」収録。全米10位、100万枚。「官能の夜」は65位。

LOVE AT FIRST STING

1984年。邦題「禁断の刺青」。レコード・セールスでは成功した名作。ライブの定番曲も多い。これまでバラードがアルバムの最後にくることが続いていたが、今回はハードロック、ヘビーメタルの中でも傑作の「スティル・ラビング・ユー」が入っている。全米6位、300万枚。「ハリケーン」は25位、「スティル・ラビング・ユー」は64位。

BEST OF SCORPIONS VOL.2

1986年。ベスト盤。全米175位。

WORLD WIDE LIVE

1985年。ライブ盤。全米14位、100万枚。

SAVAGE AMUSEMENT

1988年。余裕の感じられるアルバム。ハードでスピーディーな曲のあとはバラードで閉めるという、これまでのスタイルを踏襲している。どの曲もそれなりの質を保っていることは聞く前から分かるので安心して聞けるが、裏返せば、スリルがないとも言える。全米5位、100万枚。「リズム・オブ・ラブ」は75位。

BEST OF ROCKERS 'N' BALLADS

1989年。ベスト盤。全米43位、100万枚。

CRAZY WORLD

1990年。東西冷戦の終結の折り、旧ソ連公演での思い出を歌った「ウィンド・オブ・チェンジ」がアメリカで大ヒット。70、80年代のようなギター弾きまくりの曲はほとんどなくなり、コーラスのつけ方もアメリカ風になった。角がとれて緊張感が薄くなっている。全米21位、200万枚。「ウィンド・オブ・チェンジ」は4位、「センド・ミー・アン・エンジェル」は44位。

WIND OF CHANGE

1991年。ザ・フーの「アイ・キャント・エクスプレイン」のカバー、ライブ3曲、「ウィンド・オブ・チェンジ」のロシア語バージョン収録。日本独自編集盤。「アイ・キャント・エクスプレイン」のカバーは、モスクワ・ミュージック・ピース・フェスティバルの企画盤である「メイク・ア・ディファレンス」にも収録されている。

BEST OF SCORPIONS

1993年。邦題「蠍伝説」。ベスト盤。

FACE THE HEAT

1993年。全体的にハードなサウンド。「サムワン・トゥ・タッチ」「ナイトメア・アベニュー」はクラウス・マイネがボーカルでなくてもスコーピオンズの曲だと分かり、バンドの個性が出た曲。バラードの「ロンリー・ナイツ」はやや弱いか。日本盤とオーストラリア盤には「神を信じる」を収録。全米24位。

LIVE BITES

1995年。ライブ盤。

PURE INSTINCT

1996年。久しぶりにメンバー・チェンジがあり、ベースとドラムが変わった。1曲目のオープニングがバグパイプというのは、意外性があってよい。しかし、ハードな曲は少ないどころか皆無で、日本盤はかろうじてボーナス・トラックがハードロック・バンドとしての存在を示している。ボーナス・トラックのない海外ではバラード・バンドになったと映るだろう。「ダズ・エニワン・ノウ」は「ウィンド・オブ・チェンジ」にそっくり。全米99位。

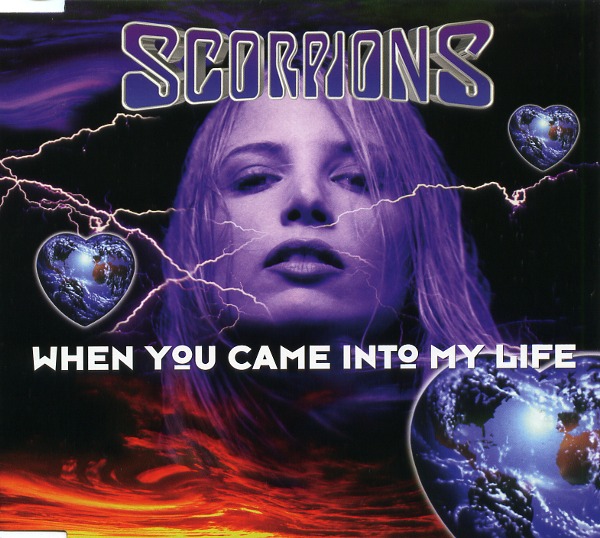

WHEN YOU CAME INTO MY LIFE

1997年。シングル盤。タイトル曲はアルバムとは異なるバージョン。プロデューサーはデヴィッド・フォスター。アルバム未収録曲1曲とライブ3曲収録。

EYE TO EYE

1999年。問題作とされている。前作ではバラードが中心となり、ハードな曲が少ないことに物足りなさを感じるファンもいただろうが、70、80年代に傑作バラードを数多く生みだし、レコード・セールスでも実績を残してきたことを考えれば、スコーピオンズがバラード・バンドのようになってしまうことに対して納得できないことはない。しかし、音が過剰に装飾され、生々しさを失った曲が続く本作はスコーピオンズがやらなければならない理由がどこにもない。

MOMENT OF GLORY

2000年。邦題「栄光の蠍団」。ベルリン・フィルと共演。ベルリン・フィルはウィーン・フィルと並ぶ世界最高レベルのオーケストラ。ベルリン・フィルがスコーピオンズと共演したことについて、前衛音楽家のシュトックハウゼンが批判している。そうした批判がでるのは、ベルリン・フィルだからであって、他のオーケストラなら批判する気にはならなかっただろう。

UNBREAKABLE

2004年。邦題「反撃の蠍団」。ハードロックに戻った。最後の曲はバラードではなく60~70年代ポップス風の音に処理されたロック。「フェイス・ザ・ヒート」のころに近い。クラウス・マイネは以前ほど高音を多用せず、歌いやすい音域に合わせている。したがって高揚感やためで盛り上げる曲は少ない。

HUMANITY HOUR I

2007年。邦題「蠍団の警鐘」。原題は「ヒューマニティー・アワー・ザ・ワン」と読むようだ。前作を踏襲するハードロック。ギターが太く、ボーカルはあまり高音を用いない。可能な範囲で、現在のロックの主流に近づけたサウンドだ。もっとも、ロックそのものがポピュラー・ミュージックの主流ではなくなっているが、白人の音楽としてはいまだ多数派だ。ボーナス・トラックも含めて、作曲はすべて3人以上で行っている。12曲のうち11曲でデスモンド・チャイルドが作曲にかかわっている。どの曲もクラウス・マイネ、ルドルフ・シェンカー、マティアス・ヤプスのいずれかが作曲に参加しているが、メンバーとデスモンド・チャイルドのほかにもう1人か2人共作者がいるので、誰が作曲の主導権を握っているのか分からない。ハードロックとしての質は保っているが、それがメンバーのみによってなしえているかどうか疑わしい。「ラヴ・ウィル・キープ・アス・アライヴ」収録。

STING IN THE TAIL

2010年。邦題「蠍団とどめの一撃」。アルバム発売前にバンド活動の終了を宣言している。80年代に近いサウンドだ。クラウス・マイネとルドルフ・シェンカーが全曲の作詞作曲にかかわっており、2人だけで作った曲もある。キーボードをほとんど使っていないらしく、ギター2人による切れのいい音だけでメロディーができている。12曲のうちバラードは3曲で、ミドルテンポの曲もポップなメロディーの曲もあり、バランスがよい。スコーピオンズが最も勢いがあったころを思い出させる。「ザ・グッド・ダイ・ヤング」はナイトウィッシュのターヤ・トゥルネンが参加している。日本盤ボーナストラックの「サンダー・アンド・ライトニング」はドボルザークの交響曲第9番「新世界より」の有名フレーズを使っている。

RETURN TO FOREVER

2015年。邦題「祝杯の蠍団」。前作と異なり、プロデューサーの2人が作曲に大きく関わり、12曲のうち6曲に関わる。アルバムの最初の2曲をプロデューサーの作曲で並べるのはイメージが悪い。ルドルフ・シェンカー作曲の「ロック・マイ・カー」、クラウス・マイネ作曲の「ハウス・オブ・カーズ」は80、90年代のスコーピオンズを感じさせるが、プロデューサー作曲の「ローリン・ホーム」「ザ・スクラッチ」は現代の無記名のロックバンドの曲調だ。日本盤には6曲もボーナストラックがあり、全曲がメンバーの作曲となっている。ボーナストラックも含めて見れば、ルドルフ・シェンカーが作曲し、クラウス・マイネが歌う曲がスコーピオンズらしさを保っている。クラウス・マイネは声域の広さのおかげでメロディーの抑揚に余裕がある。