A FEVER YOU CAN'T SWEAT OUT

2005年。邦題「フィーバーは止まらない」。ボーカル兼ギター兼キーボード、ギター兼キーボード、ベース、ドラムの4人編成。一般的なロックに時折リズム・マシーン、コンピューターによるダンス音楽が挟まれる。通常のバンドに比べてギターがあまり目立たない。ボーカルはやや平板だがエモと呼ばれるバンドでは許容範囲か。演奏の小休止と再スタートが多く、70年代のイギリスのポップスにあったようなひねくれた感覚がある。曲のタイトルが長く、全曲に邦題がついている。邦題は2007年に再発売されたときに付いた。全米13位。

PRETTY. ODD.

2008年。邦題「プリティ。オッド。」。ストリングス、2声、3声のコーラスをアルバム全体に採用し、ホーン・セクションも入る。1965年ごろのビートルズ、1970年代の10cc、トッド・ラングレン、90年代のジェリーフィッシュを思わせるメロディーだ。サウンド上の革新性や時代の反映は何もないが、ポピュラー音楽の歴史上何度も出てくるビートルズ・サウンドを、パニック・アット・ザ・ディスコもやったということだ。デビュー盤よりも受け入れられやすいサウンドであるのは確かだが、鋭角の感性は後退している。全米2位。

VICES&VIRTUES

2011年。邦題「悪徳と美徳」。ギター、ベースが抜け2人編成。多くの曲で流麗なストリングス、コーラスを使う。エレクトロニクスによる打突音を中心に編集することを拒否するかのような、唯一性の高いサウンドを作っている。「レッツ・キル・トゥナイト」「メモリーズ」「レディ・トゥ・ゴー」などはいい曲だ。60年代のラテン音楽、あるいは19世紀末のヨーロッパの雰囲気を感じさせるストリングスが多い。「ニアリー・ウィッチズ」はアルバムの最後に適したやや大仰なエンディングとなっている。全米7位。

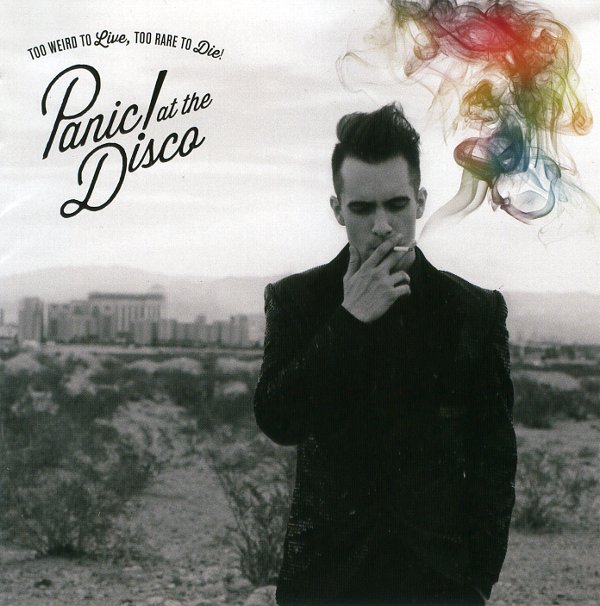

TOO WEIRD TO LIVE,TOO RARE TO DIE!

2013年。邦題「生かしておくには型破り過ぎるが、殺すにはレアすぎる!」。ベースが加入し3人編成。メロディー楽器はギターとキーボードになり、リズムもエレクトロニクスを使う。前作とは異なり、現代的なサウンドだ。それゆえにボーカルの声域の広さとメロディーのよさがよく分かる。サウンドを変えるというのはアーティストとしては大きな変化だろうが、変わらない部分も持っているということを明確に示せるのは大きい。アルバムタイトルはジェスロ・タルの「ロックンロールにゃ老だけど死ぬにはチョイと若すぎる(TOO OLD TO ROCK'N'ROLL:TOO YOUNG TO DIE!)」を意識したか。全米2位。

DEATH OF A BACHELOR

2016年。邦題「ある独身男の死」。ベース、ドラムが抜けボーカル兼ギター兼キーボードのブレンドン・ユーリーのみになった。1人になったことでバンドのメンバーに配慮する必要がなくなり、実質的にサウンド上の制限がないことになった。ギター、ベース、ドラムはブレンドン・ユーリーが演奏する。キーボード、エレクトロニクス、ホーンセクション、コーラスなど、一般的なポップス、ロックで使われるものはストリングス以外使われているのではないか。「ハレルヤ」はシカゴの「クエスチョンズ67/68」のイントロをサンプリングし、そのままエレクトロ調のブラスロックに進む。「裸の王様」はボーカルメロディーが派手で、コーラスも多い。アルバムタイトル曲はフランク・シナトラ風で、演奏もビッグバンド風のホーンセクションを使う。「狂気=天才」もビッグバンド、ブラスロック調。曲が進むたびにブレンドン・ユーリーの作曲能力と歌唱力の高さが証明されていく。4分台が1曲だけで、残りの10曲は2分から3分というのも、編曲のうまさを示している。全米1位。

PRAY FOR THE WICKED

2018年。30人規模のストリングス、6人のホーンセクション、6人の専任コーラスを使う。ベース、ドラム、キーボードによるバンドサウンドの感覚を残しながら、電子音やエレクトロニクスも明瞭に使う。演奏に使われる楽器が多彩なうえに、ボーカル兼ギターのブレンドン・ユーリーが広い音域で高音をよく使うので、どの曲もドラマ性やポップさに富んでいる。11曲全てが2、3分台ながら、さまざまな演奏と張りのあるボーカルを次々と畳み掛ける流れは、ミュージカルのサウンドトラックを聞いているようだ。全米1位。

VIVA LAS VENGEANCE

2022年。ブレンドン・ユーリーが好きな60、70年代ロックを全編に盛り込んだアルバムで、アルバムタイトル曲はスペンサー・デイヴィス・グループの「ギミ・サム・ラヴィン」風に始まる。「ミドル・オブ・ア・ブレイクアップ」はラズベリーズ風パワーポップ。「ゴッド・キルド・ロック・アンド・ロール」はクイーン風、「オール・バイ・ユアセルフ」はエリック・カルメンの「オール・バイ・マイセルフ」を編曲している。他の曲では部分的にエレクトリック・ライト・オーケストラ、シン・リジーなど、ロックンロールが素地にあるアーティストを好み、トッド・ラングレンやジェフ・リンのように厚く音を詰め込む。ボーカル、ギター、ピアノ、コーラスで伝統的なポップスを継承している。