JÆVLA JAZZIST GRETE STIZ

1996年。

A LIVINGROOM HUSH

2002年。キーボード、シンセサイザー、エレクトロニクスを取り入れた、金管楽器を含むインストバンド。ジャズと呼ぶこともできる。1980年代から90年代、ロックやポップスで電子機器が使われるのが一般的になったことは、ジャズやフュージョンでも同時進行していたと考えるのが自然だ。伝統的な演奏方法が浸透し、先進的なアーティストがロックやポップスに吸収されていく英米とは異なり、周縁の国は市場の小ささから、各々のアーティストが世界全体を市場としてそれぞれのジャンルで活動するのだろう。オープニング曲の「アニマル・チン」や「リアル・レース・カーズ・ハヴ・ドアーズ」は不協和音の多いエレキギターを使い、「アニマル・チン」「ミジェット」は電子機器を派手に使う。このアルバムで日本デビュー。

THE STIX

2003年。金管楽器の量が減り、キーボード、ビブラホン、シンセサイザー、ストリングスがメロディーの主軸となる。電子音というよりは、演奏後の加工や編集が2000年代の同時代性を反映している。ドラムはジャズとエレクトロニカが混在しており、どちらとも言えない新しいサウンドを提示している。ギターには即興的な部分がある。加工や編集も手が込んできている。

WHAT WE MUST

2005年。鋭く切り込む電子音や不協和音が減り、メンバーによる演奏が主体となっている。ビブラホンとシンセサイザーで音が厚くなり、ドラムはロック調だ。エレクトロニクスによるリズムは大幅に減った。ギターはシューゲイザーに影響を受けたようなサウンドがみられ、このアルバムでの新しい要素となっている。オープニング曲の「オール・アイ・ノウ・イズ・トゥナイト」は70年代初頭のイエスを思わせる構成だ。「スヴェーデンボルイスケ・ルム」はモグワイをシューゲイザーにしたような曲。「ミカド」は日本を思わせるようなサウンドは出てこない。メンバーのうち5人にボーカルの表記が付いたが、明確なボーカルがあるわけではなく、サンプリングもしくはシンセサイザーに紛れたコーラスとして、楽器のように扱われる。

ONE-ARMED BANDIT

2010年。23秒のイントロで始まり、リズム転換の多いシンセサイザー主導のアルバムタイトル曲に入る。金管楽器、ビブラホン、ギターも使われ、この曲がバンドの集大成のような曲になっている。前作と同様に実際の演奏を主体とする。曲が長く演奏のみで構成されるので安易にプログレッシブロックへの接近を思い浮かべてしまうが、プログレッシブロックが持つイメージよりも広いサウンドを提示しており、既存の主な分類用語を拒否するかのようだ。「220V/スペクトラル」はシンセサイザーではなくギター中心。「トッカータ」は古風なタイトルとは違い、9分以上のミニマル音楽的なサウンド。マイク・オールドフィールドの「チューブラー・ベルズ」を思わせる。「バナンフルール・オーバラルト」「ミュージック!ダンス!ドラマ!」収録。

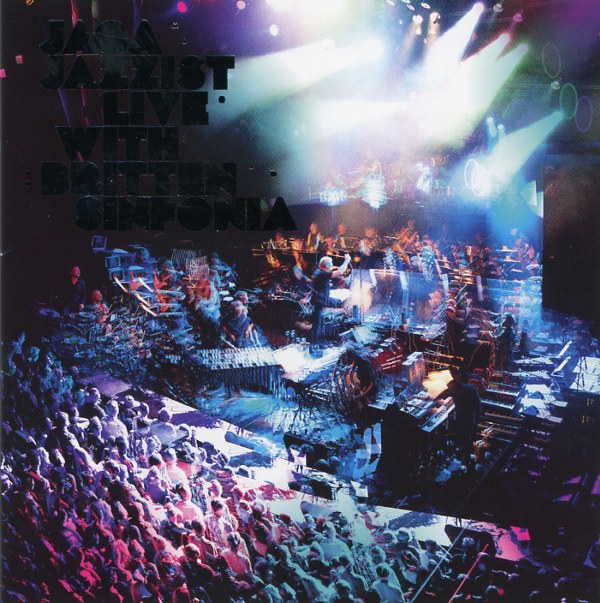

LIVE WITH BRITTEN SINFONIA

2013年。ライブ盤。オーケストラと協演しているので、メンバーのほか弦楽器、木管楽器が加わっている。オープニングの「ワン・アームド・バンディット」はトロンボーンが活躍する8分弱の序曲が含まれており、全体で15分半ある。オーケストラと協演することで、ヨーロッパを発祥とする主な楽器をほとんど使える状況になったが、実際に協演するとどうしてもクラシックやその派生ジャンルである映画音楽に近づき、斬新さが見えづらい。オーケストラとの協演はメンバーの希望だったにせよ、このバンドの聞かれ方を考えればバンドだけでのライブ盤でもよかった。スタジオ録音とは大きく異なる編曲も、演奏者の人数が少ない方がしやすい。

STARFIRE

2015年。「ザ・スティックス」以来久々に編集と加工を多用し、のこぎりのように角の立ったシンセサイザーとギターがサウンドの中心となっている。鋭角的な不協和音が目立つので、ビブラフォンやフルート、金管楽器は控えめに聞こえる。変化の大きさとしては「ザ・スティックス」から「ホワット・ウィ・マスト」のときと同じくらいだろうが、今回は攻撃的な不協和音が前面に出ているということで、新しい段階に入ったと言えるだろう。14分、12分半といった、これまでになかった長い曲が入っている。初回盤は特殊ジャケットになっており、裏ジャケットの視覚効果が面白い。