WITHOUT RESERVATIONS/SIMON DUPREE AND THE BIG SOUND

1967年。キーボード、サックス兼フルート奏者がいる6人編成。ボーカルとギターとサックス兼フルート奏者はシャルマン兄弟で、ジェントル・ジャイアントの中心となるメンバー。バンド名はサイモン・デュプリー&ザ・ビッグ・サウンドとなっているが、サイモン・デュプリーというメンバーがいるわけではない。ほとんどの曲でホーン・セクションが入り、オルガンもしくはピアノはメロディーを主導する。「AMEN」はカリブ海音楽の雰囲気。それ以外はポップなロックン・ロールやR&B。日本盤ボーナストラックはメロトロンを使用した「KITES」収録。

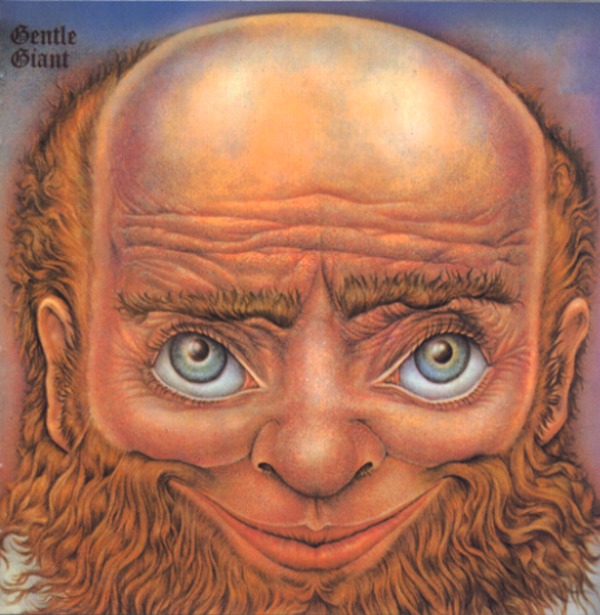

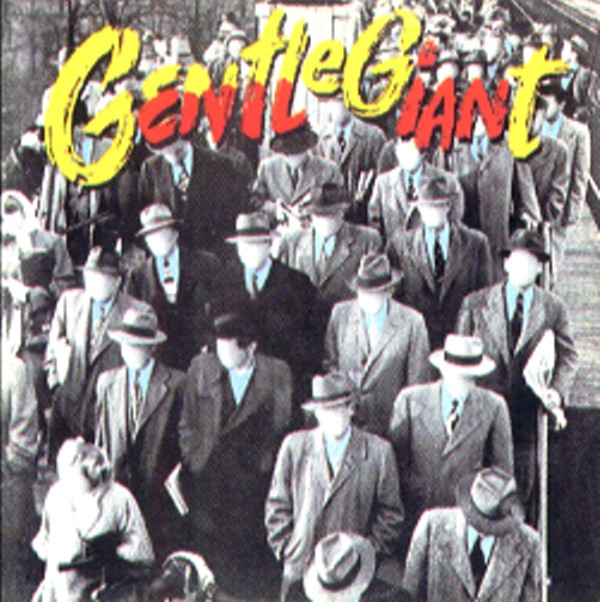

GENTLE GIANT

1970年。サックス、トランペット、リコーダー奏者を含む6人組。メンバーのうちギターとドラム以外は複数の楽器を演奏する。クレジットはされていないがライブでは全員ギターを弾く。オープニング曲の「ジャイアント」はジャケットにも描かれているバンドのキャラクター的な人のこと。ほとんどの曲で変拍子が出てくるが、見事なアンサンブルでこなしている。プログレッシブ・ロックにしては珍しく、イエス並みのすばらしいコーラス・ワークを聞かせる。最後の「ザ・クイーン」はロックによるイギリス国歌。

ACQUIRING THE TASTE

1971年。メロディーよりも奇抜な展開やリズム転換に目が注がれる。キーボードのケリー・ミネアは英王立音楽院で10年ぶりに作曲の学士になった人のようだ。10年に1人の逸材がクラシックに行かずロックをやっているところが英国のすごさだろう。「レック」は歌のメロディーに重きを置いている。リズム、アンサンブル面での実験性が強い。

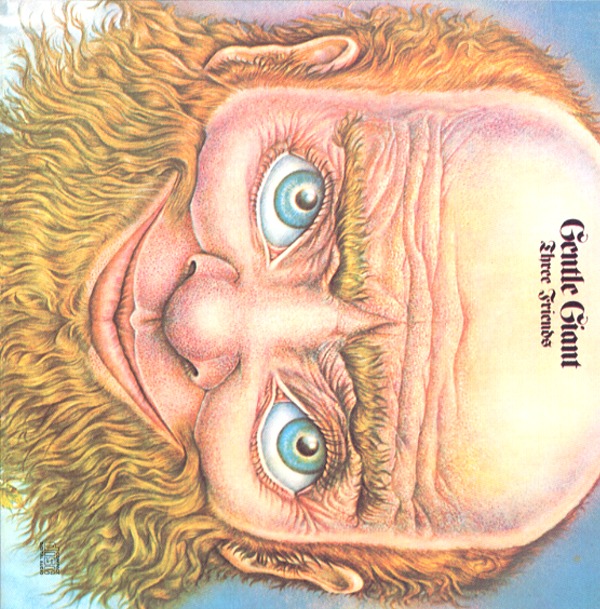

THREE FRIENDS

1972年。ドラムが交代。前作の反動で、ロックのビート感を重視し、見た目には凝ったことをやっていないようにも聞こえる。「スクールデイズ」ではダブルボーカルですばらしいコーラス・ワークを聞かせる。最後の2曲はつながっており、エンディングはキーボード、コーラスを厚くして壮大に終わる。全米197位。

OCTOPUS

1973年。ドラムが交代。全曲が4分前後で、その中に様々なアンサンブルを詰め込んでいる。長い曲なら、凝ったアレンジはジェントル・ジャイアントでなくても誰でもできる。短い曲で質を伴ってやってしまうからこそ名盤と呼ばれるのである。全米170位。

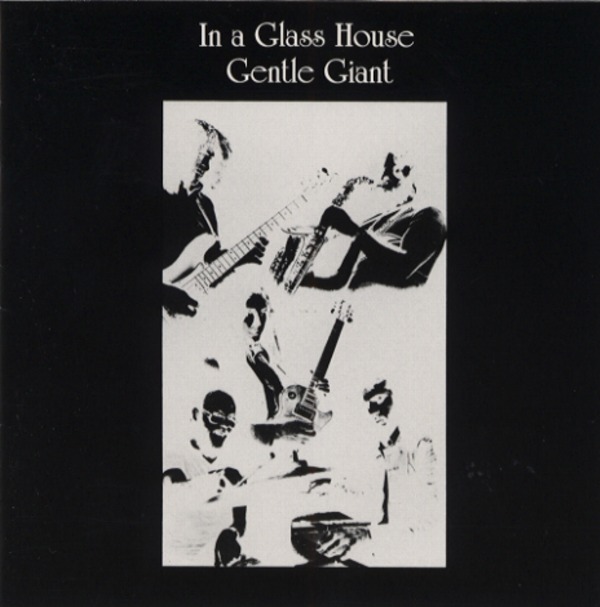

IN A GLASS HOUSE

1973年。邦題「ガラスの家」。サックス奏者が脱退し5人編成になった。曲が7、8分台になり長くなっている。やっていることは基本的に変わりがないが、個別の楽器の音が変わったために洗練された感じに聞こえる。キーボードはオルガン主体だったのがシンセサイザーになり、ギター、ベースも切れのあるクリアな音だ。ドラムの減衰も大きい。コーラスは少ない。

THE POWER & THE GROLY

1974年。統一感がとれたサウンドと見るか似たようなパターンの曲が多いと見るかは聞き手次第。どちらにとってもよいと思うが、今作は曲中の変拍子や展開というよりも、リズムそのもののおもしろさに重点がいっている。全米78位。

FREE HAND

1975年。曲が適度にハードロック、適度にプログレッシブ・ロックで、バランスがいい。「オン・リフレクション」はプログレッシブ・ロックの中では最高のコーラスワーク。全米48位。

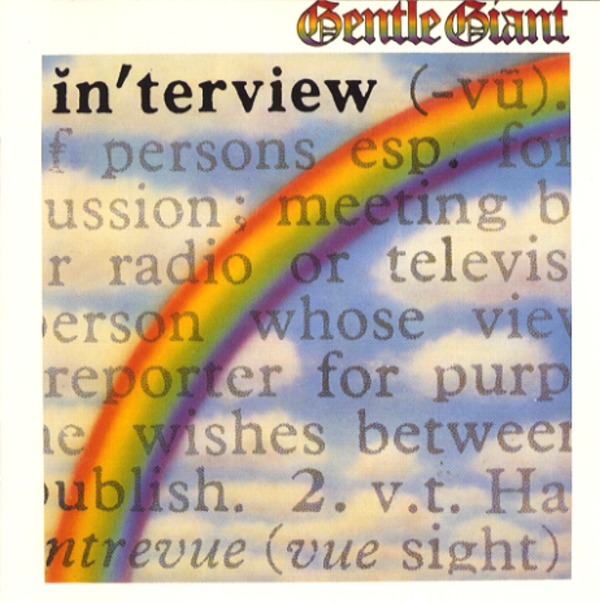

INTERVIEW

1976年。前作と同路線。オープニング曲の間奏は楽器ごとに異なるリズムで曲が進行していく様子がよく分かる。「デザイン」はコーラスとドラムしか出てこないがコーラスは見事だ。歌詞はバンド生活に関することが多い。全米137位。

PLAYING THE FOOL

1976年。ライブ盤。ほとんどスタジオ盤と同じような演奏をライブでもやっている。メドレーになっている曲が多く、3曲目は「オクトパス」の曲を15分にわたって演奏している。コーラスもスタジオ録音を再現。全米89位。

THE MISSING PIECE

1977年。ややポップになった。スモーキーやビー・バップ・デラックスのように、このころのイギリスによくあったポップなロックだ。したがって、プログレッシブ・ロックでもなく、ハードロックでもなく、最近よく言われるニッチ・ポップに近い印象を与える。既存のジャンルにすっきりあてはまらない音楽は概して高い評価を得にくいが、このアルバムもそうした評価の犠牲となった感がある。全米81位。

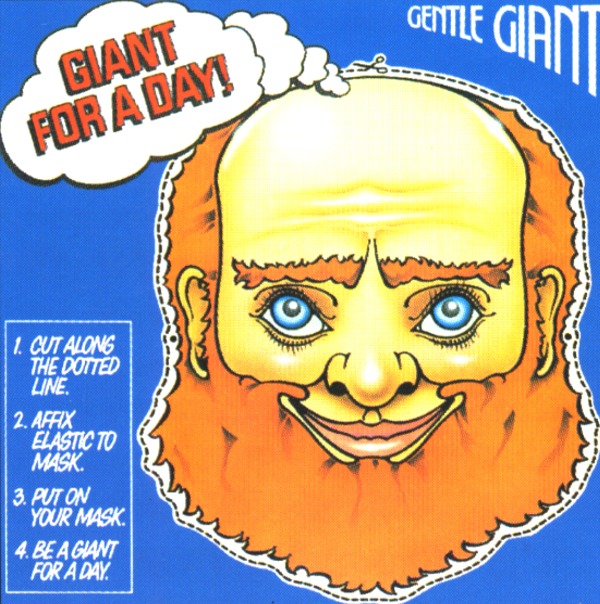

GIANT FOR A DAY

1978年。前作と同路線。オープニング曲がアカペラで始まるので、最初から安心感が伴う。「リトル・ブラウン・バッグ」はキンクスの「ウェイティング・フォー・ユー」に似た部分がある。

CIVILIAN

1980年。ボーカルはジェントル・ジャイアントであることを確認させるが、バックの演奏はアメリカで十分通用するロック。