DAVID BOWIE

1967年。男性歌手としてデビュー。全曲をデヴィッド・ボウイが作詞作曲している。曲調はポップス・オーケストラを伴うバンドサウンド。ストリングスを使う曲が多いので雰囲気は柔らかい。デヴィッド・ボウイのボーカルは若く、説得力がある。曲ごとに物語が設定されているかのように、さまざまな人物の振るまいを歌う。「ウィ・アー・ハングリー・マン」「仲間になれば」「グレイヴディガー(墓堀り人)」は演劇性がある。「愛は火曜まで」「愚かな少年」はいい曲だ。ビートルズの「サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」と同じ日に発売された。デラックス・エディションは2枚組で、「ロンドン・バイ・タ・タ」が初めて収録されている。

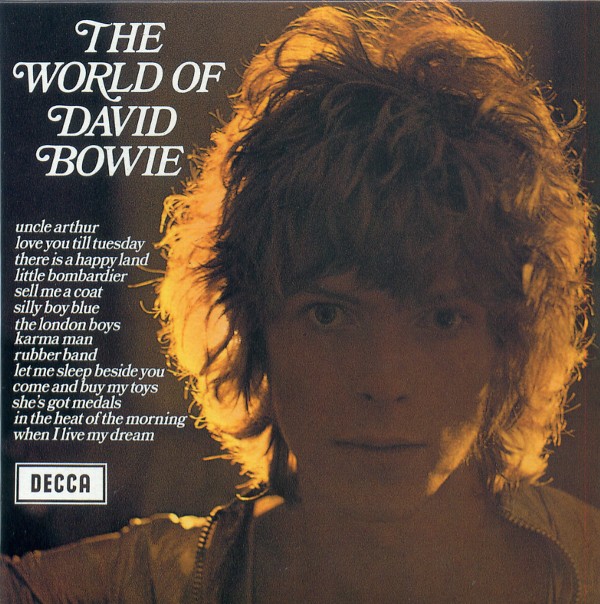

THE WORLD OF DAVID BOWIE

1967年。アメリカ盤。イギリス盤とは収録曲が2曲異なる。

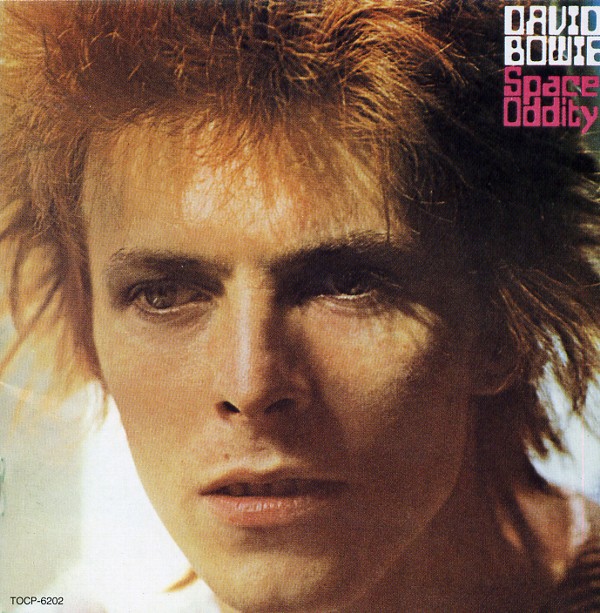

SPACE ODDITY

1969年。レコード会社をEMIに移し、実質的に再デビューの形を取った。キーボードを含むバンドサウンドとなり、ギターが中心となった。キーボードはイエス加入前のリック・ウェイクマンで、アルバムタイトル曲ではメロトロンを弾いて宇宙の浮遊感を表現している。「フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年」は、トニー・ヴィスコンティがオーケストラを編曲している。ここに出てくる「野性の瞳の少年」とはデヴィッド・ボウイ自身を指しているとみられ、周囲の評価と自己の認識の乖離を物語にしている。後の「ジギー・スターダスト」に通じる作風であり、デヴィッド・ボウイの文学的才能が現れている。待ち望んだ強力な改革者や救世主がもたらす世界が、当初の理想とは全く異なる世界であることを歌う「シグネット・コミティー」は、過去にも現代にも通じる普遍性があり、政治性が強い。「フリー・フェスティバルの思い出」の後半はビートルズの「ヘイ・ジュード」のような雰囲気で、日本盤ボーナストラックの「フリー・フェスティバルの思い出Part1」「フリー・フェスティバルの思い出Part2」はミック・ロンソンがギターを弾いている。

THE MAN WHO SOLD THE WORLD

1971年。邦題「世界を売った男」。キーボードを含む5人編成のバンドで録音された。デヴィッド・ボウイのアルバムの中では最もハードロック寄りの音。アコースティックギターが多かった「デヴィッド・ボウイ」「スペース・オディティ」からロック寄りになり、男性を中心とする若年層に受け入れられやすくなった。「円軌道の幅」「シー・シュック・ミー・コールド」はブラック・サバス、ジミ・ヘンドリクス、初期レッドツェッペリンのようなハードロック風の曲。ギターはミック・ロンソン、ベースはトニー・ヴィスコンティ。楽器の数が少なくなり、ボーカルとバンドの生々しさ、表情、緊張感がよく伝わってくる。オープニング曲の「円軌道の幅」は8分を超える。「スーパーメン」収録。

HUNKY DORY

1971年。ピアノを含むポップなロックになった。ピアノはリック・ウェイクマン、ベースはトレヴァー・ボールダー。全曲が3分から5分程度に収まり、なじみやすくなった。ストリングスも使う。ポップでありながら曲調はロックの範囲内で多彩で、前作までにあった重い雰囲気や刺激の強い歌詞が和らいでいる。B面は有名人を題材にした曲が多く「アンディ・ウォーホル」「ボブ・ディランに捧げる歌」が入っている。「ボブ・ディランに捧げる歌」はロック化した直後のボブ・ディランのようなサウンド。「クイーン・ビッチ」もハードだ。「ユー・プリティ・シングス」「火星の生活」収録。

THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS

1972年。邦題「ジギー・スターダスト」。4人編成になり、ピアノはギターのミック・ロンソンが弾き、ストリングスの編曲も行っている。いわゆるコンセプトアルバムではロックで最高峰のひとつ。デヴィッド・ボウイが以前から題材にしていた、偶像かつ虚像としての自分と自己認識の自分との乖離を、曲レベルからアルバムレベルに拡大した。この時代に一般には憚られる性的自由を扱っているが、主人公を宇宙から来たロックスターと設定することで、明らかにフィクションであるという安心感を聞き手に与えている。ここまでであっても、60年代後半から70年代前半に多く見られたコンセプトアルバムとして、よく考えられた作品という評価になることは納得できる。このアルバムがロックの世界を超えて、ポピュラー音楽一般のレベルで名声を得ている要因は、デヴィッド・ボウイがアルバムの主人公に自らを仮託し、ライブでもその主人公として演じ、アルバムと舞台芸術を分かち難い一連のものとしたことだ。アルバムに対する評価は、必ずデヴィッド・ボウイの演劇性とともにある。音楽的には当時の流行であったグラムロックと呼べるサウンドがあり、「スター」「君の意志のままに」などは分かりやすいグラムロックだが、前作のようなポップなロックも含まれる。「月世界の白昼夢」「スターマン」「レディ・スターダスト」「屈折する星くず」「サフラゲット・シティ」が有名。

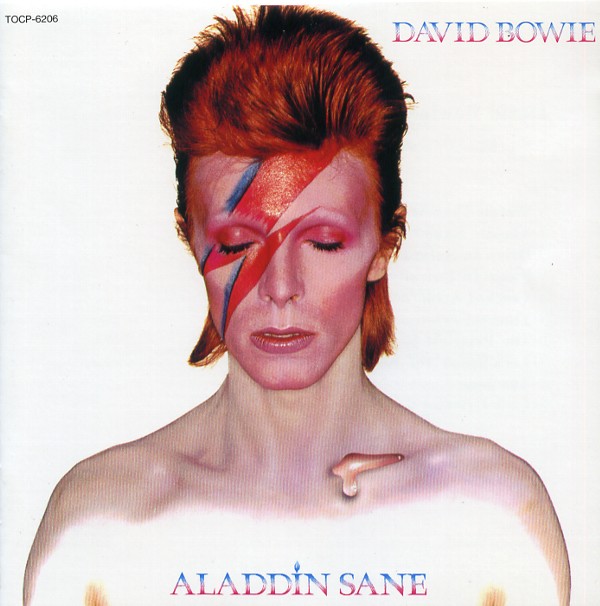

ALADDIN SANE

1973年。ピアノの活躍が大きくなり、ジャズやソウルなどアメリカ音楽を大きく取り入れている。ピアノとテナー・サックスはジャズ系のアーティストが演奏している。ピアノ、テナー・サックスはデヴィッド・ボウイもある程度は演奏でき、これまでのアルバムでも自ら演奏しているが、音楽的欲求が高くなったために上級者を招いたと見られる。アルバムタイトル曲や「デトロイトでのパニック」「薄笑いのソウルの淑女」はこれまでになかった曲調だ。「あの男を注意しろ」の女性コーラスはソウル風。「デトロイトでのパニック」のパーカッションはエインズレー・ダンバー。「プリティエスト・スター」はドゥーワップ風コーラスがつく。アルバムタイトル曲は「1913-1938-197?」という副題がついており、それぞれの数字が世界大戦の前年を示している。政治的メッセージをタイトルに込めるのは珍しい。「薄笑いソウルの淑女」はローリング・ストーンズの「ブラウン・シュガー」と同じ人がモデルだという。「夜をぶっとばせ」はローリング・ストーンズのカバー。「ジーン・ジニー」収録。ジャケットは分裂した人格を表しており、鎖骨に流れているのは涙だという。

PIN UPS

1973年。カバー集。プリティ・シングス、ヤードバーズ、ザ・フーは2曲ずつ入っている。ドラムはエインズレー・ダンバー。ヤードバーズはミック・ロンソンの趣味だという。オーストラリアのイージービーツ以外はすべてイギリスのアーティストをカバーしており、ピンク・フロイド、キンクスも含む。ビートルズは含まれていないが、影響は当然受けているだろう。

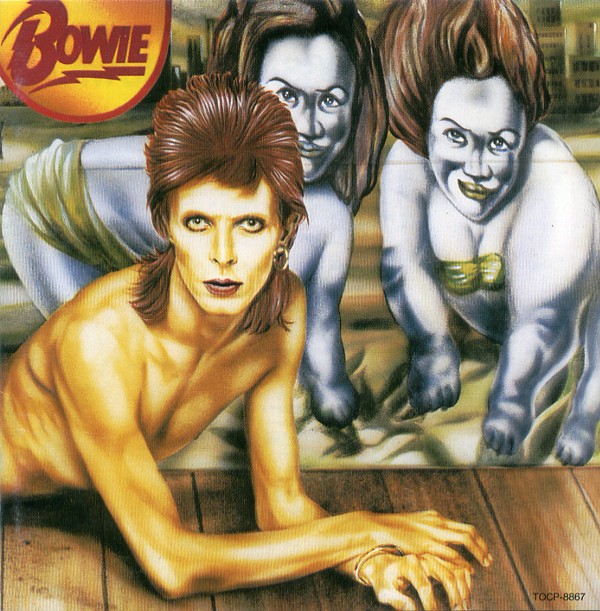

DIAMOND DOGS

1974年。邦題「ダイアモンドの犬」。ギターのミック・ロンソンは参加せず、デヴィッド・ボウイがボーカル兼ギター兼ムーグ兼サックスとなっている。トニー・ヴィスコンティがストリングスで参加している。「アラジン・セイン」のアメリカ路線を継承し、「1984年」はアイザック・ヘイズの「黒いジャガーのテーマ」風、「愛しき反抗」はローリング・ストーンズ風の演奏をしている。グラムロックから離れようとする意志は明らかだ。ジョージ・オーウェルのディストピア小説「1984」に影響を受けたことが明らかで、「1984年」「ビッグ・ブラザー」はあからさまなタイトルだ。

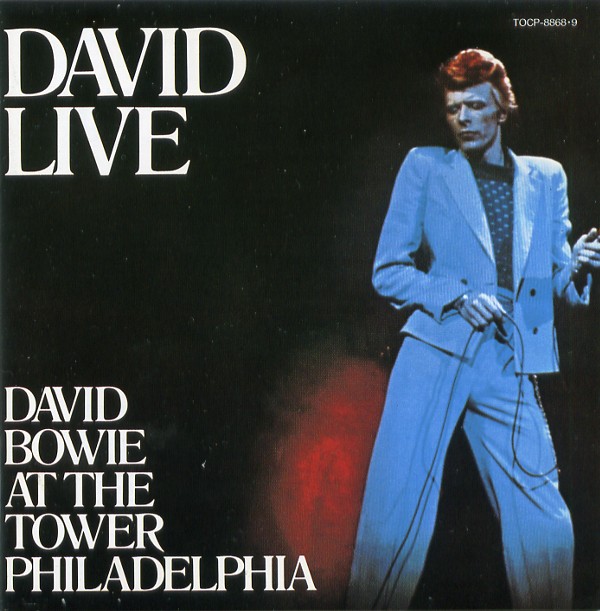

DAVID LIVE

1974年。邦題「デビッド・ボウイ・ライヴ」。ライブ盤。2枚組。キーボード2人、サックス2人、コーラス2人、パーカッション1人を含む11人編成。グラムロックの曲ではバリトンサックスが活躍する。ピアノとアルトサックスは「アラジン・セイン」で共演しているジャズ系アーティストが参加している。「ジギー・スターダスト」から「ダイアモンドの犬」までの3枚を中心に選曲している。「美しきもの」は「美しきもの」「キャンディディット」「美しきもの(リプリーズ)」のメドレーになっており、「ダイアモンドの犬」の曲順を再現している。「すべての若き野郎ども」はデヴィッド・ボウイがモット・ザ・フープルに提供してヒットした曲。「ノック・オン・ウッド」はエディー・フロイドのカバー。「円軌道の幅」から「ジーン・ジニー」は熱い演奏で、「ロックン・ロールの自殺者」で終わるのは期待通り。

YOUNG AMERICANS

1975年。邦題「ヤング・アメリカン」。歌い方、サウンドが変わり、ファンク、ソウルの影響が強い。ソウルは特にフィラデルフィア・ソウルに近い。「ダイアモンドの犬」からアメリカ志向が見えていたので、この路線は唐突ではないものの、イメージの変化は大きい。「ファスシネイション」「ライト」のボーカルはファンク歌手そのものだ。以前の粘りのあるギターではなく、跳ねるような軽いギターに変わり、女性コーラス、パーカッションも多い。「アクロス・ザ・ユニヴァース」はビートルズのカバー。「フェイム」はデヴィッド・ボウイとジョン・レノンの共作。ボーカル、ギターともデヴィッド・ボウイとジョン・レノンが共演している。リズム中心のファンク、ディスコ調の曲。日本盤ボーナストラックの「ジョン・アイム・オンリー・ダンシング・アゲイン」はソウル風。

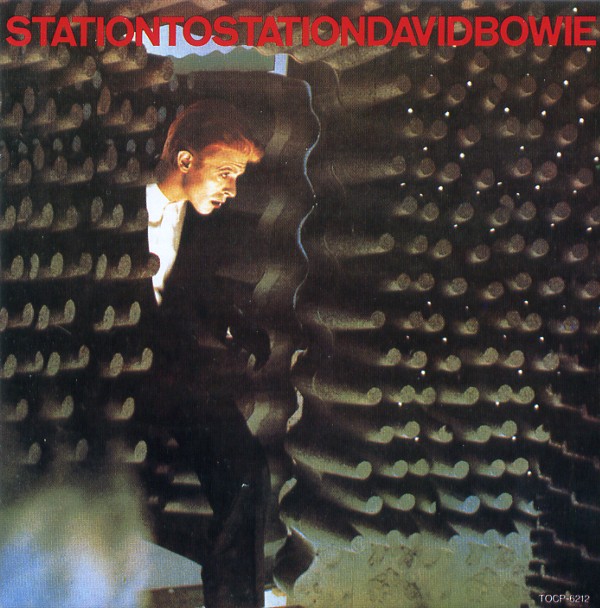

STATION TO STASION

1976年。デヴィッド・ボウイがよく歌うようになり、ファンク風の歌い方ではなくなった。「ステイ」はディスコ風サウンドだ。オープニング曲のアルバムタイトル曲は10分を超え前半と後半で曲調が変わる。「野性の息吹き」は映画音楽のカバーだが、デヴィッド・ボウイのボーカルがすばらしい。これまでで最も少ない6曲収録。このアルバムの位置づけは「ダイアモンドの犬」に似ており、音楽的傾向が変化する時期の途中経過を示している。「TVC15」収録。

LOW

1977年。ロキシー・ミュージックのキーボード奏者、ブライアン・イーノが大きく関わり、シンセサイザーや変調器を多用した人工的な音がたくさん入る。11曲のうちボーカルが入るのは7曲。これまでのいくつかのアルバムと同じように、オープニング曲がそのアルバムの大まかな傾向を宣言している。インスト曲はブライアン・イーノの曲と言ってよい。ボーカルが入る曲は短く、インスト曲は長い。B面にあたる後半の4曲は、シンセサイザーの見本市のようなアンビエント音楽が流れる。このアルバムから「ロジャー」までの3枚は、主にドイツの西ベルリンで制作しており、ベルリン三部作と呼ばれる。「ホワット・イン・ザ・ワールド」でイギー・ポップが参加。「ワルシャワの幻想」「アートの時代」「スピード・オブ・ライフ」「サウンド・アンド・ヴィジョン」収録。

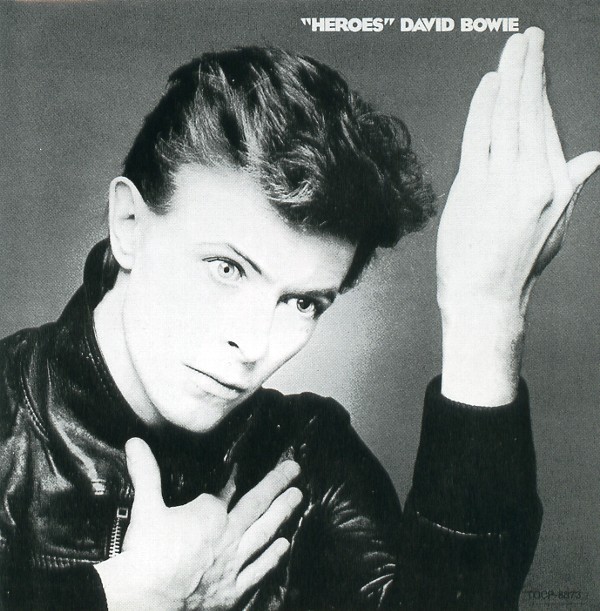

"HEROES"

1977年。ギター2人、キーボード1人の6人編成で録音。ギターはキング・クリムゾンのロバート・フリップ、キーボードはブライアン・イーノが参加している。前作に続き10曲のうち3曲がインスト曲。ボーカル曲は躍動感があり、ロバート・フリップのギターもミック・ロンソン時代の持続音を重視した演奏に近い。「V-2シュナイダー」はかつてのグラムロックのようなサックスが入り、ボーカルも少しつく。「疑惑」から「ノイケルン」までの3曲は前作の後半と同様に、ブライアン・イーノのシンセサイザーが中心となるインスト曲。「モス・ガーデン」はデヴィッド・ボウイが琴を弾いている。「美女と野獣」収録。

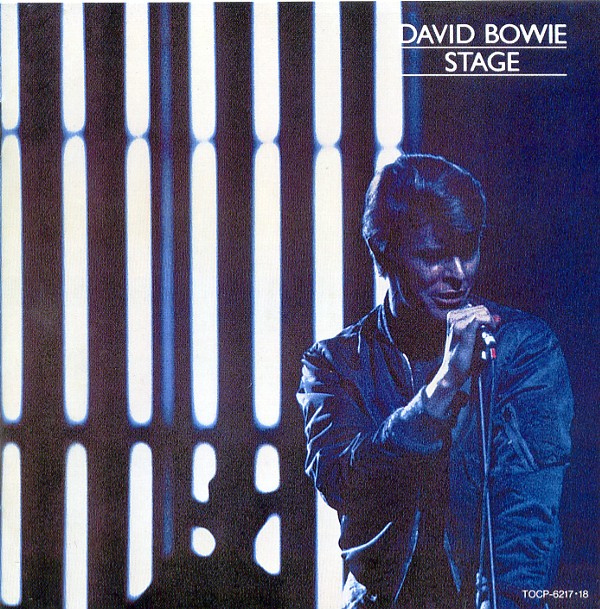

STAGE

1978年。ライブ盤。2枚組。ギター2人、キーボード2人、バイオリンを含む8人編成。ギターはエイドリアン・ブリューが参加している。2枚目の前半にインスト曲を集め、1枚目と2枚目の後半にボーカル曲を収録した。1枚目の前半は「ジギー・スターダスト」収録曲を5曲連続で並べている。1枚目の残り3曲は「ステイション・トゥ・ステイション」と「ヤング・アメリカン」収録曲で、「ハンキー・ドリー」や「アラジン・セイン」から選ばれていないのはアンバランスだ。2枚目は「ロウ」と「ヒーローズ」から9曲収録。

LODGER

1979年。シンセサイザー、プリペアード・ピアノ等でブライアン・イーノ、ギターでエイドリアン・ブリューが参加している。プロデューサーのトニー・ヴィスコンティがベースも弾き、各曲で目立つ。A面は非西欧圏への航海という設定なのか、アフリカとトルコのサウンドを挟む形で移動に関する曲が入っている。B面はややアフリカ系の歌い方が戻り、情感を込めて歌う部分は少ない。「D.J.」「怒りをこめてふり返れ」「ボーイズ・キープ・スウィンギング」収録。

SCARY MONSTERS

1980年。日本人ならオープニング曲の日本語せりふに驚く。せりふはポエトリー・リーディング風。ロバート・フリップとザ・フーのピート・タウンゼンドがギターで参加。シンセサイザーではなくギター中心の曲が揃う。「アッシュズ・トゥ・アッシュズ」は「スペース・オディティ」に出てくる宇宙飛行士が再び出てくるが、宇宙飛行士ではなく麻薬中毒者だったという設定になっている。宇宙飛行士はデヴィッド・ボウイが仮託した姿であり、それを現実に引き戻したというストーリーは、70年代のデヴィッド・ボウイのイメージを意図的に終了させたと言える。タイトル曲はボーカルが一部音響処理されている。「ティーンエイジ・ワイルドライフ」はロバート・フリップが弾きまくっている。「ステーション・トゥ・ステーション」以来のロックサウンドだ。ボーナストラックの「クリスタル・ジャパン」は日本のみシングル発売された曲。

LET'S DANCE

1983年。ダンスを打ち出したタイトルで、プロデューサーもシックのギター、ナイル・ロジャースとデヴィッド・ボウイが担当している。ギターはスティーヴィー・レイ・ヴォーンとシックのナイル・ロジャース。曲はのりやすく、ギターやベース、キーボードが短く切る演奏が多い。リズムあるいは拍が強調されており、「モダン・ラヴ」はヒット性に富んでいる。アルバムタイトル曲は編曲がよくできており、スティーヴィー・レイ・ヴォーンのギターがうまい。「チャイナ・ガール」はイギー・ポップと共作、「キャット・ピープル」はジョルジオ・モロダー作曲で、作詞はデヴィッド・ボウイ。

ZIGGY STARDUST:THE MOTION PICTURE

1983年。1973年に制作された映画のサウンドトラック。「ジギー・スターダスト」発表後のライブ。「すべての若き野郎ども」と「ユー・プリティ・シングス」はメドレー。「夜をぶっとばせ」はローリング・ストーンズ、「ホワイト・ライト/ホワイト・ヒート」はヴェルヴェット・アンダーグラウンドのカバー。このサウンドトラックはデヴィッド・ボウイによるジギー・スターダストとしての最後のライブを記録しており、最後の曲である「ロックン・ロールの自殺者」の前に、デヴィッド・ボウイがジギー・スターダストを終える告知をしている。その告知そのものがデヴィッド・ボウイの歴史にとって重要だが、当初は不完全な収録だった。2003年の再発盤はその告知を全編収録した上で、1曲として収録されている。

TONIGHT

1984年。9曲のうち3曲はデヴィッド・ボウイの作曲ではなく、4曲は他のアーティストと共作している。デヴィッド・ボウイが単独で作曲しているのは「ラヴィング・ジ・エイリアン」「ブルー・ジーン」の2曲。「ゴッド・オンリー・ノウズ(神のみぞ知る)」はビーチ・ボーイズ、「アイ・キープ・フォーゲッティング」はチャック・ジャクソンのカバー。デヴィッド・ボウイの創作意欲が低下していることは否めない。ポップなロックだがサウンドの面白さはほとんどなく、デヴィッド・ボウイが関わっている部分がこれまでと比べて少ないこともあり、最も評価の低いアルバムとなっている。「ブルー・ジーン」収録。

NEVER LET ME DOWN

1988年。リードギターはピーター・フランプトン。アップテンポでビートを強調した曲が多い。80年代特有のサウンドで、音の強弱が大きい。時代に合わせたとも言える。過去に一時代を築いたアーティストの宿命として、聞き手の要求が常に高く、普通の出来では納得されないのはつらいところだ。11曲のうち8曲はデヴィッド・ボウイが単独で作詞作曲しており、ボーカルの他にキーボードやシンセサイザーも演奏しているのでアルバムに対する関わり方は前作より大きい。発売当時の日本盤CDには6曲目に「ガールズ(日本語ヴァージョン)」が入っており、片言の日本語でバラードを歌い上げる。

CHANGESBOWIE

1990年。ベスト盤。「フェイム」は90年のリミックス。

TIN MACHINE/TIN MACHINE

1990年。4人編成のバンドを結成。メンバーはギターベース、ドラムのみを演奏し、プロデューサーがオルガンを演奏する。ストリングスやホーン・セクションを使っていない。14曲のうち5曲はデヴィッド・ボウイ単独で、7曲はメンバーと共作、1曲はメンバー以外と共作。「ワーキング・クラス・ヒーロー」はジョン・レノンのカバー。オーソドックスなロックで、ギターも持続音中心に戻っている。サウンドにもリズムにもロック以外の特別な素材を持ち込まず、基本的サウンドを確認したかのようだ。

TIN MACHINE II/TIN MACHINE

1991年。前作のようにバンドサウンド中心。デヴィッド・ボウイはピアノ、サックスも演奏する。「ステイトサイド」はブルース、「ア・ビッグ・ハート」はハードロック、「ソーリー」はアコースティックギターを使う曲で、サウンドの幅が広がった。「ステイトサイド」「ソーリー」ではサックスが使われる。MTVロックからグランジへの過渡期を、基本に忠実なロックで通過したのはタイミング的によかったと言える。「イフ・ゼア・イズ・サムシング」はロキシー・ミュージックのカバー。

BABY UNIVERSAL/TIN MACHINE

1991年。シングル盤。4曲収録。「アムラプーラ」はインドネシア語バージョン。

RADIO SESSION/TIN MACHINE

1992年。スタジオライブを4曲収録。「ヘヴンズ・イン・ヒア」はアルバム未収録曲。「ステイトサイド」はサックスもオルガンも使われない。勢いのある演奏だ。

LIVE OY VEY,BABY/TIN MACHINE

1992年。ライブ盤。ロキシー・ミュージックのカバーを含め8曲全てがティン・マシーンの曲で、デヴィッド・ボウイの曲はない。3曲は日本でのライブを収録している。「ヘヴンズ・イン・ヒア」は11分半を超える。

BLACK TIE WHITE NOISE

1993年。ソロ名義に戻った。曲ごとに参加アーティストが異なり、ストリングスやホーンセクションも使われているのでアーティストの数が多い。何かに狙いを定めたサウンドではなく、曲ごとに異なった曲調になっている。デヴィッド・ボウイの主導権は小さい。話題になったのは「ジャンプ・ゼイ・セイ」で、自殺した兄についての曲。アルバムタイトル曲は人種問題について歌っているが、表現はスローガン的で稚拙だ。「アイ・フィール・フリー」はクリーム、「ナイト・フライト」はウォーカー・ブラザーズ、「ドント・レット・ミー・ダウン&ダウン」はタラ、「アイ・ノウ・イッツ・ゴナ・ハプン・サムデイ」はモリッシーのカバー。「アイ・フィール・フリー」のギターはミック・ロンソンで、デヴィッド・ボウイと共演した最後の曲。ミック・ロンソンは93年に死去している。

THE SINGLES COLLECTION

1993年。シングル集。2枚組、37曲収録。クイーンと共演した「アンダー・プレッシャー」、映画のサウンドトラック2曲も含まれている。「ダンシング・イン・ザ・ストリート」はマーサ&ザ・ヴァンデラスのカバー。

LIVE IN SANTA MONICA '72

1994年。邦題「サンタ・モニカ'72」。ライブ盤。「ジギー・スターダスト」のライブ。

1.OUTSIDE

1995年。邦題「アウトサイド」。小説を題材にしたコンセプトアルバムだという。19曲のほとんどが共作。コンセプトアルバム自体が既に大量にある中で、デヴィッド・ボウイがその表現形式を選んだとしても、実態としては「レッツ・ダンス」や「トゥナイト」「ネヴァー・レット・ミー・ダウン」と同様に、革新性が少ないアルバムだ。単にコンセプトがあるからといって、知性的であることを評価するならば、肉体性があるサウンドも同様に評価しなければならない。無意識に知性を褒め称えるのは白人的思考パターンだ。ブライアン・イーノの参加もあって曲調は全体的に暗く、場面をつなぐ短い曲も多い。ピアノはわざわざグランドピアノと明記されており、暗い曲調の中では鮮烈に響く。

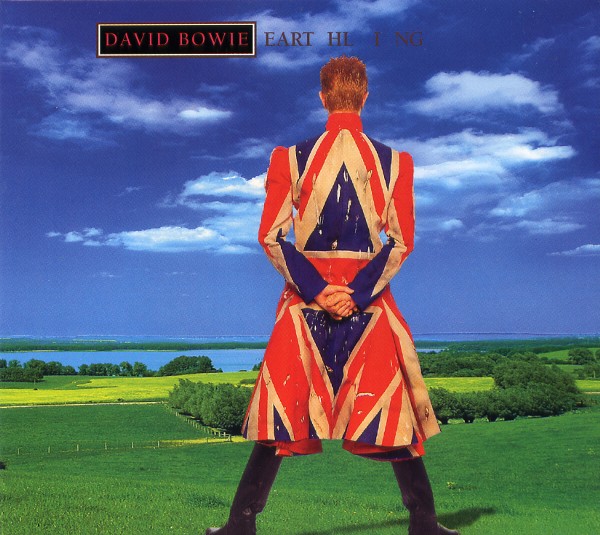

EARTHLING

1997年。ザ・プロディジー、ナイン・インチ・ネイルズのようなエレクトロ・ビートを取り入れた。プログラミングを担うアーティストが2人参加しており、デヴィッド・ボウイとともにプロデューサーも兼ねている。ロックとクラブ・ミュージックが接近することもこのころは流行しており、同時代的であることへの開き直りも感じられる。別の面から見れば、デヴィッド・ボウイに70年代の再現を求める聞き手への、挑発とも突き放しとも解釈できる。70年代はデヴィッド・ボウイがポピュラー音楽の牽引役となっていたが、80年代以降は追随する立場が続いている。

THE BEST OF DAVID BOWIE1969-1974

1997年。ベスト盤。

THE BEST OF DAVID BOWIE1974-1979

1998年。ベスト盤。

RAREST ONE BOWIE

1998年。70年代のライブ集。

I DIG EVERYTHING:THE 1966 PYE SINGLES

1999年。邦題「モッド・デイズ:1966パイ・シングルズ」。

’HOURS...’

1999年。ギターとキーボードで構成した緊張感の少ないロック。同時代的であることをやめ、流行から距離を置いた作風になっている。前作で中心的役割を果たしたプログラミングの2人も参加しているが、楽器演奏が優先されている。「サムシング・イン・ジ・エアー」「サヴァイヴ」等のギターは古風な響きだ。「ホワッツ・リアリー・ハプニング?」以外の全曲をギターのリーヴス・ガブレルスと共作している。「ホワッツ・リアリー・ハプニング?」はシュープリームスあるいはヴァニラ・ファッジの「キープ・ミー・ハンギング・オン」を思い出すメロディー。「プリティ・シングス・アー・ゴーイング・トゥ・ヘル」は快活なロック。ブライアン・イーノは参加していないが「ブリリアント・アドヴェンチャー」は東洋風のインスト曲で、ブライアン・イーノを思わせる。

BOWIE AT THE BEEB

2000年。邦題「BBCセッションズ」。

ALL SAINTS:COLLECTED INSTRUMENTALS

2001年。邦題「オール・セインツ(インストゥルメンタル1977-1999)」。

CHRISTIANE F.

2001年。映画「クリスチーネ・F」のサウンドトラック。9曲すべてがデヴィッド・ボウイの曲。1981年制作なので、「ステーション・トゥ・ステーション」から「ロジャー」までの4枚から選曲されている。「TVC15(ワン・ファイヴ)」はシングル・バージョン、「ヒーローズ/ヘルデン」は「ヒーローズ」のドイツ語バージョン、「ステイ」はシングル・バージョン。「疑惑」「ワルシャワの幻想」はインスト曲。

HEATHEN

2002年。曲の多くをデヴィッド・ボウイとプロデューサーのトニー・ヴィスコンティが録音している。デヴィッド・ボウイのボーカルが苦しくなっている曲もあるが、歌唱の幅はこれまでよりも広い。ザ・フーのピート・タウンゼンド、フー・ファイターズのデイヴ・グロール、キング・クリムゾンのトニー・レヴィン、ドリーム・シアターのジョーダン・ルーデスがゲスト参加している。「カクタス」はピクシーズ、「アイヴ・ビーン・ウェイティング・フォー・ユー」はニール・ヤングの「君を待ち続けて」のカバー。アルバムタイトルもブックレットも精神面に関わっており、内省的だ。サウンドが刺激的ではない点は、全体の方向に合致している。

REALITY

2003年。前作よりも明るめの曲が多い。ビート感が戻っている。デヴィッド・ボウイのボーカルは年齢とともに力がなくなってきているので、タイトル曲のようなハードな曲だと声がよく裏返る。「ブリング・ミー・ザ・ディスコ・キング」は8分弱のピアノトリオのジャズ。「パブロ・ピカソ」はジョナサン・リッチマン、「トライ・サム、バイ・サム」はロニー・スペクターのカバー。

REALITY TOUR

2010年。ライブ盤。

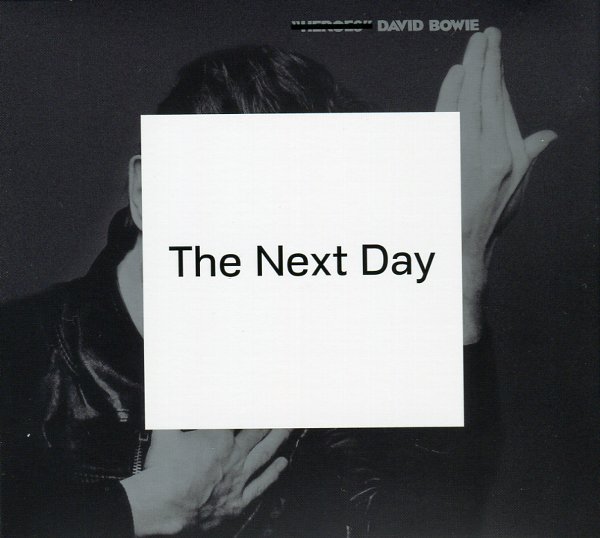

THE NEXT DAY

2013年。引退状態から10年ぶりにスタジオ盤を出すということで、発表前から注目されたアルバム。アルバムタイトルとなっているオープニング曲からアップテンポで、ミドルテンポの曲は少ない。グラムロック時代に頻繁に使っていたバリトンサックスがよく使われる。アーティストが最前線に復帰する際には復帰を印象づけるような曲を準備する必要があり、ロックにおいては全体としてアップテンポで、広く受け入れられる曲でなければならない。デヴィッド・ボウイであるがゆえに求められる高い条件をほぼ満たした内容で、デヴィッド・ボウイのアルバムの中では上位だろうと思われる。世界的に付け加えられてるボーナストラックを含めて曲がよい。ジャケットは70年代後半のベルリン時代に出した「ヒーローズ」を暗示させながら、「ヒーローズ」を否定する形になっている。サウンドで一般のロックファンに復活をアピールし、ジャケットで熱心なファンを満足させる。

★

2016年。邦題「★」。「ブラックスター」と呼ばれることが多い。キーボードとサックスがメイン楽器となり、ドラムはプログラミングかと思うような演奏だ。全体としてエレクトロニクス時代のジャズ風バンドサウンドとなっている。前作はロック中心のサウンドで、ジャケットも未来志向とはいえ過去との対比をさせる総括的な内容だったが、このアルバムでは幾ばくかの新しさを出そうとしている。タイトルの付け方からして逸脱しており、サウンドも聞き手を安心させるよりは意外性や即興性といった緊張感を感じさせるものが多い。2000年代はあらゆるポピュラー音楽にエレクトロニクスが取り込まれ、エレクトロ音楽自体も発展したが、デヴィッド・ボウイがそれを十分に反映させる機会を持てなかったのは不幸だった。人工的なリズムをわざわざドラムで再現し、通常のアーティストとは逆方向の音作りを試みたのは面白いが、そのタイミングは遅すぎた。これがデヴィッド・ボウイの最後のアルバムとなり、2000年代の空白の10年のもったいなさを増幅させる。デヴィッド・ボウイはこのアルバムの発売直後に死去。

NO PLAN EP

2017年。EP盤。4曲収録。デヴィッド・ボウイが死去してから出た。「ラザルス」は「★」収録曲。「ノー・プラン」「キリング・ア・リトル・タイム」「ホエン・アイ・メット・ユー」は「★」と同時期に録音されており、演奏者も「★」と同じだがジャズらしさは少ない。ミュージカル用に作曲されたという。