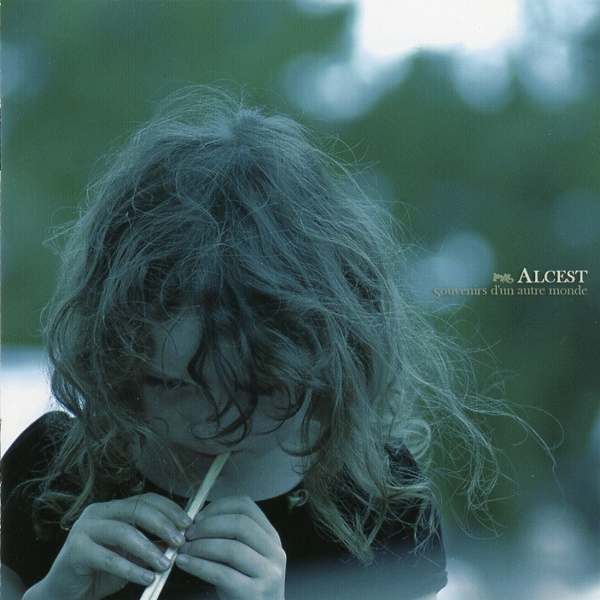

SOUVENIRS D’UN AUTRE MONDE

2007年。ギター、ベース、ドラム、キーボード、ボーカルをネージュ1人でこなしている。6曲全曲が6、7分台の長い曲で、メロディーを主導する空想的なボーカル、ギター、キーボードと、音響を構成するブラックメタル、シューゲイザー風の重層音が対比され、異質なものが一つのまとまりを持って曲になっていることの驚きを与える。曲によってはドラムがブラックメタル由来の高速演奏になるが、音そのものは奥に引っ込んでいる。曲は空想を基にしているので希望を持たせるメロディーが多い。「ティル・ナン・オグ」はブラックメタル、シューゲイザー風のギターが出てこない。1曲だけ女性ボーカルが参加している。

ECAILLES DE LUNE

2010年。1、2曲目はアルバムタイトル曲のパート1、パート2となっており、それぞれ10分近くある。パート2の前半では曲のドラマチックさが上がり、ボーカルはブラックメタル風のボーカルを使う。この2曲がアルバムのメインで、その後の4曲は曲の幅を広げるための実験性が高い曲を入れている。「ソーラー・ソング」はシューゲイザーの曲。「アビシス」は1分半の短い曲。最後の曲は詩人の作品を歌詞に使い、シューゲイザーやブラックメタルの要素はない。

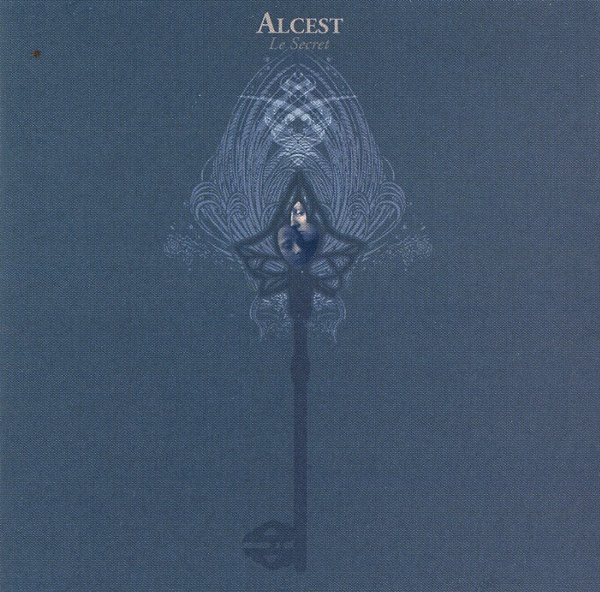

LE SECRET

2011年。EP盤。2005年に発表したデモ盤の2曲に、再録音した同じ曲を追加した。原曲は14分半と13分、再録音は13分と14分になり、増減している。80年代後半から末に登場したブラックメタルは、90年代後半にはフォークを含む民謡が入ってきており、アルセストの音楽はその派生形と解釈できる。北欧や東欧ブラックメタルの民族主義的方向には行かなかったが、歌詞にフランスの詩人ボードレールの詩を借用する点は冷戦終結後の愛国主義が見て取れる。90年代の新しい音楽だったシューゲイザーに関連があると解釈されたことはラッキーだった。

LES VOYAGES DE L'AME

2012年。前作から継続。ブラックメタル風のギター、シューゲイザー風のギターもあるが、曲調はオーペスやアモルフィスに近くなっている。何か特定のジャンルから離れようとすれば逆に別のジャンルに近づいてしまうという皮肉に直面する。オーペスやアモルフィスとは異なることを意識しようとすれば、ギターやボーカルの輪郭を曖昧にしたまま、歌詞もフランス語の夢想的世界に逃げるというデビュー時の独自性を守ることになる。このアルバムから欧米に広く認知されるようになったが、音楽的には転機にあると言える。

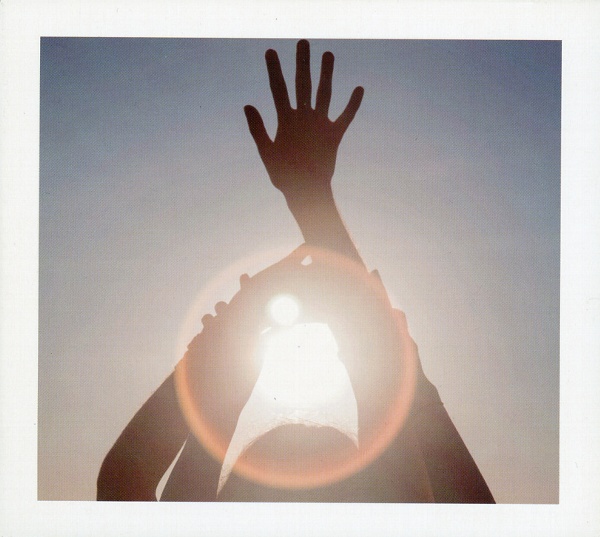

SHELTER

2014年。アルセストの主要な二つの特徴のうち、ブラックメタルの要素をなくし、ギターはシューゲイザー風の持続音を多用するようになった。ボーカルもブラックメタル様の絶叫は出てこない。このことは、内に秘めた説明できない感情の表出を急進的ではなく穏健的にすることを選んだと言える。この結果、音楽的には90年代のシューゲイザーのリバイバルと、ニューウェーブを通過したロックに近くなっている。曲が5~6分台になり短くなった。最後の「デリブランス」は10分を超えるが、後半の5分はギターが持続するシューゲイザーだ。ジャケットのイメージも明るい。

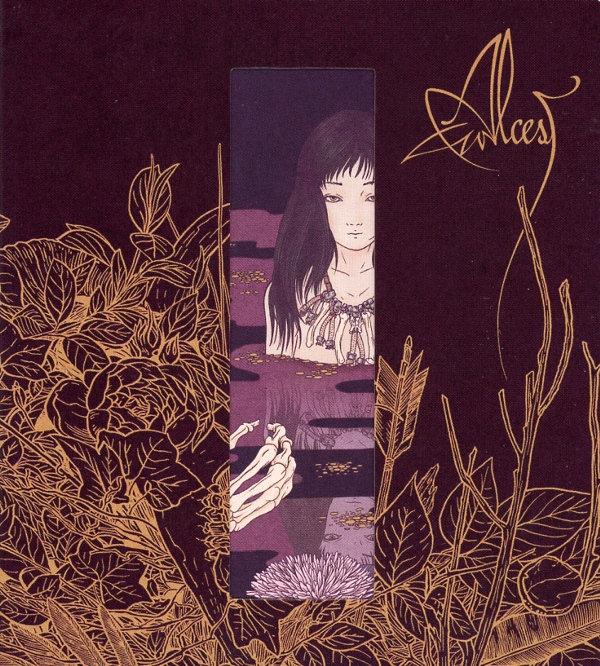

KODAMA

2016年。ベース、ドラムを加えた3人体制で録音。前作「シェルター」よりもギターが厚くなった。開放的なジャケットだった「シェルター」から、多神教的な暗い自然のジャケットに戻っている。アルバムタイトルの「こだま」は日本語の「木霊」で、スタジオジブリ作品の「もののけ姫」に影響を受けているという。「エクロージョン」「オワゾ・ドゥ・プロワ」などはブラックメタルへ回帰している。4分弱の「オニキス」はインスト曲。

SPIRITUAL INSTINCT

2019年。これまでで最もハードな音になっている。オープニング曲の「レ・ジャルダン・ドゥ・ミニュイ」はブラックメタルの演奏とボーカルの上にさらに別のボーカルが乗る。「プロテクション」はハードロックというよりもヘビーメタル。「リル・デ・モール」もブラックメタルが出てくるが、いわばモグワイに2種類のボーカルが入ってくるようなイメージだ。シンセサイザーは少なく、ギター、ベース、ドラム、ボーカルの基本的な構成を重視しており、必然的にギター主導の音になってくる。

LES CHANTS DE L'AURORE

2024年。アルセストはブラックメタルとシューゲイザーを音響的に融合したようなアルバムでデビューし、それが主にシューゲイザー方面から賞賛されてきた。「シェルター」でブラックメタルの要素を大きく減らしたが、次の「コダマ」からブラックメタルを復活させている。ブラックメタルの要素を融合させたとしても、消し去ると個性が見えにくくなり、残しておいた方が創作のしやすさや手の広げ方は逆に自由度が増すだろう。このアルバムは前作から楽器の数を増やし、ボーカルの形式も言語も拡大している。「木漏れ日」「ランヴォル」は前向きなメロディーで、ブラックメタルの要素を入れなくてもいいような曲だがわざわざ入れたというような使い方をしている。「ランファン・ドゥ・ラ・リュヌ」は日本語の語りが入っている。